楽器の習得には欠かせない、「楽譜を読む」という技術。

そのもっとも基本となるのは「音符を読む」ことですが、それがまず最初の難関だったりします・・。

どうすれば音符をスラスラと読むことができるのか。

実際に私の教室で大事にしていることをまとめてみます。

- 最低限知っておかなければいけないこと

- 楽譜を読めるようになるための、「読む」以外の学習法

楽譜を読む基礎~ドレミ・・の順番、分かってる?

音符を読むために、まず大前提として知っていなければいけないのは、ドレミ・・の順番です。

これが分かっていなければ、読むことはできません。

え!?そんなの知ってるでしょ!と、思われるかもしれませんが・・

ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド

これは、みんな知っています。

でも、

ド・シ・ラ・ソ・ファ・ミ・レ・ド

つまり、ドレミ・・・の逆の順番。これを分かっていない子・・多いです。

結局「ドレミ・・」の順番でまとめて覚えてしまっている、ということですね。

また、「ドレミ・・」は、「音が上がっている」という認識になっていない場合も多いですね。

- 「ド・レ・ミ~~」とともに「ド・シ・ラ・ソ・ファ・ミ・レ・ド」が順番通りスラスラと言えること

- 音の高低との関係を理解できること

これが、まず必要だと思います。

私の教室でよく使っている楽典のワーク『わかーるワーク』シリーズ(全音楽譜出版社)。

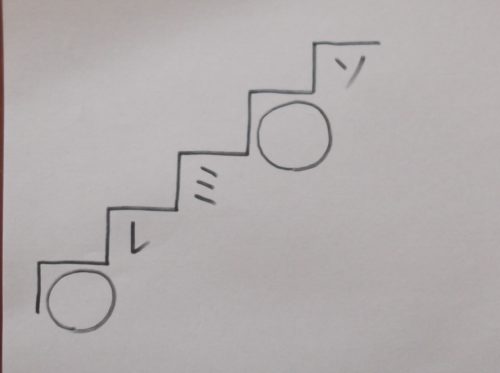

その「導入編1」に、階段にドレミを入れていく問題があります。⇩こんな感じ。

○に当てはまる音を書き入れるわけですね。ドシラソ・・・と下がる問題も同じようにあります。

『わかーるワーク』は、反復問題いっぱいなのが特徴で、そこが気に入って使っています。

この問題も、何度も繰り返し出てきます。

こうした問題を、要所要所で何度もすることで、「ドシラ・・」という順番と「音が下がる」ことを理解することができます。

参考記事⇒上に引用した『わかーるワーク』をこちらで紹介しています。おススメです!

スポンサーリンク

やっぱり必要!いっぱい読むこと

音符をスラスラと読んで行けるようにいなるためには、やっぱり、いっぱいいっぱい読むことです。

当たり前ですが・・

いきなり読めるようには・・なりません!

”基準”の音を自分で決める

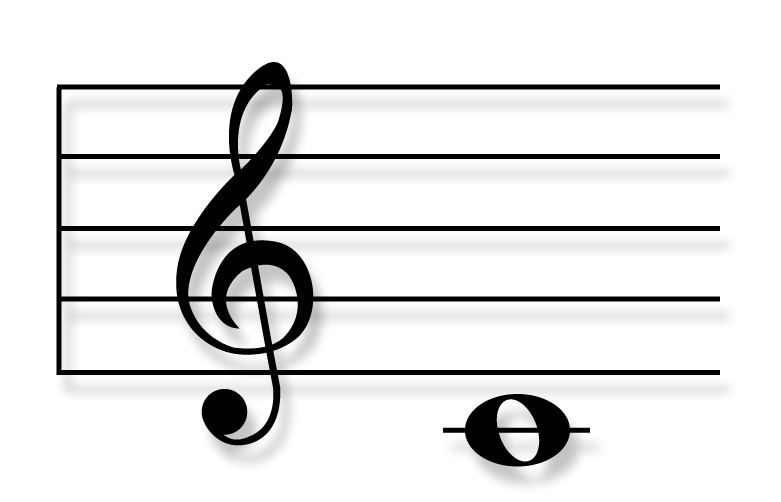

実際に音符を読んでもらうとき、まずは、「ド」の位置を示します。

とにかくこれは覚えてもらい、あとは「数える」。

音符は、線の上(線)、線と線の間(間)・・・と順に並ぶことになりますね。

そのため、音名を知りたい音の場所まで、線(ド)→間(レ)→線(ミ)→間(ファ)・・・・といった具合に数えていきます。

はっきり言って、すごーくすご~~く面倒くさいものです。

でも、初めのうちは、この手間を惜しんでいてはダメ!と思います。

私の側も、数えているのをしっかり待つ姿勢が大事だと思っています。

ひたすらひたすら数えて読んでいるうちに、「ド」以外の場所も覚えるようになってきます。

その、新たに覚えた「ド」以外の場所をもう一つの基準として、そちらに近い音は、そこから数えるようにします。

この繰り返しで、基準になる音が増えていき、だんだんスムーズに読めるようになっていくという流れです。

上に示したド以外で自分がすぐにわかる音は何か。

この「ド以外の基準の音」を自分で見つけ、決めることが、大きなポイントだと思っています。

音符読みレッスンの流れ

音符読みに特化したレッスンをするときは、次のような順番で行っています。

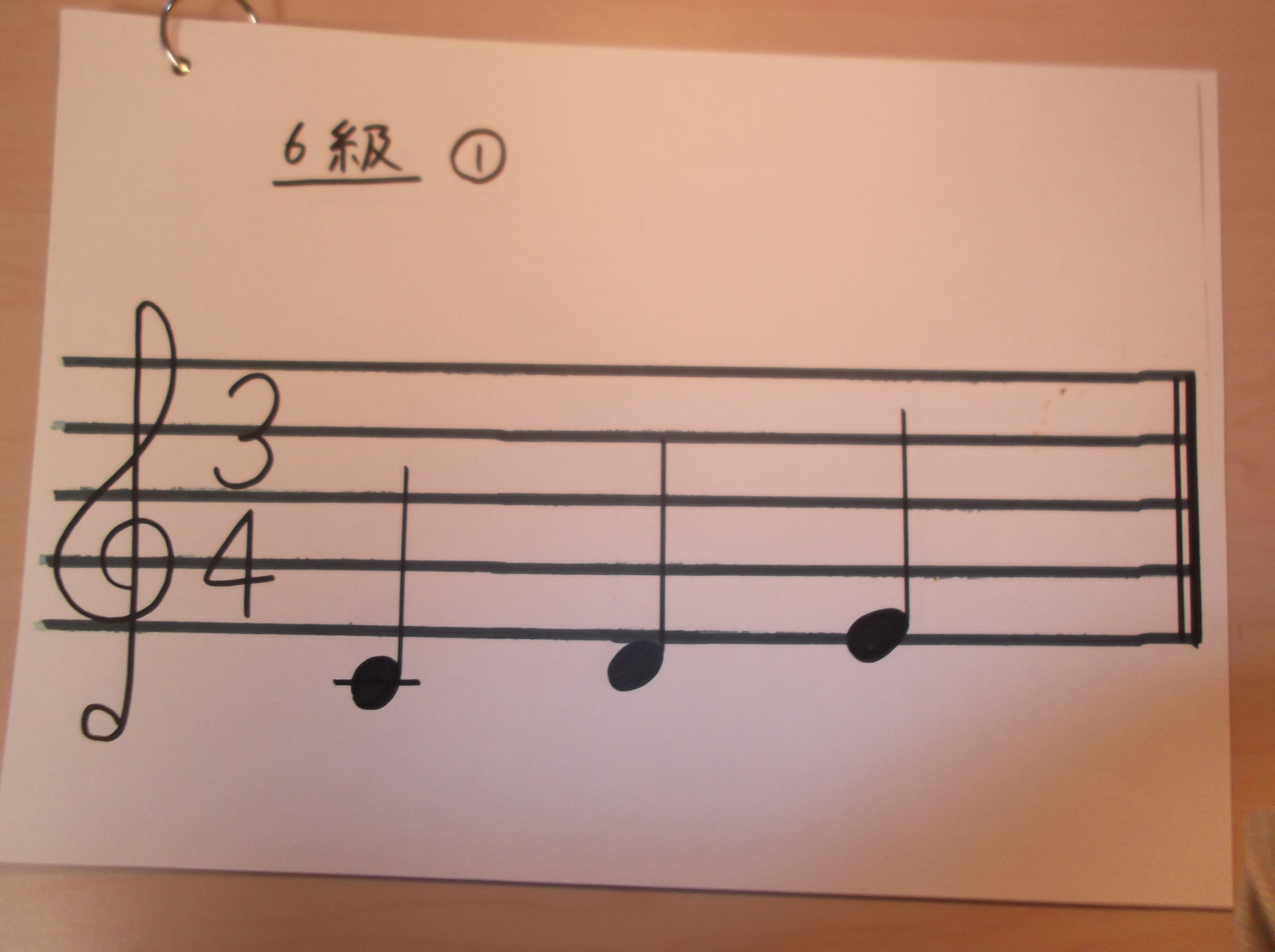

初めのうちは、大きな太い5線紙を使います。

線と間の分かりやすいもの、ということです。

こんな手作り教材も使ったりします⇩。

音は、「ド」「レ」「ミ」のみから始めます。

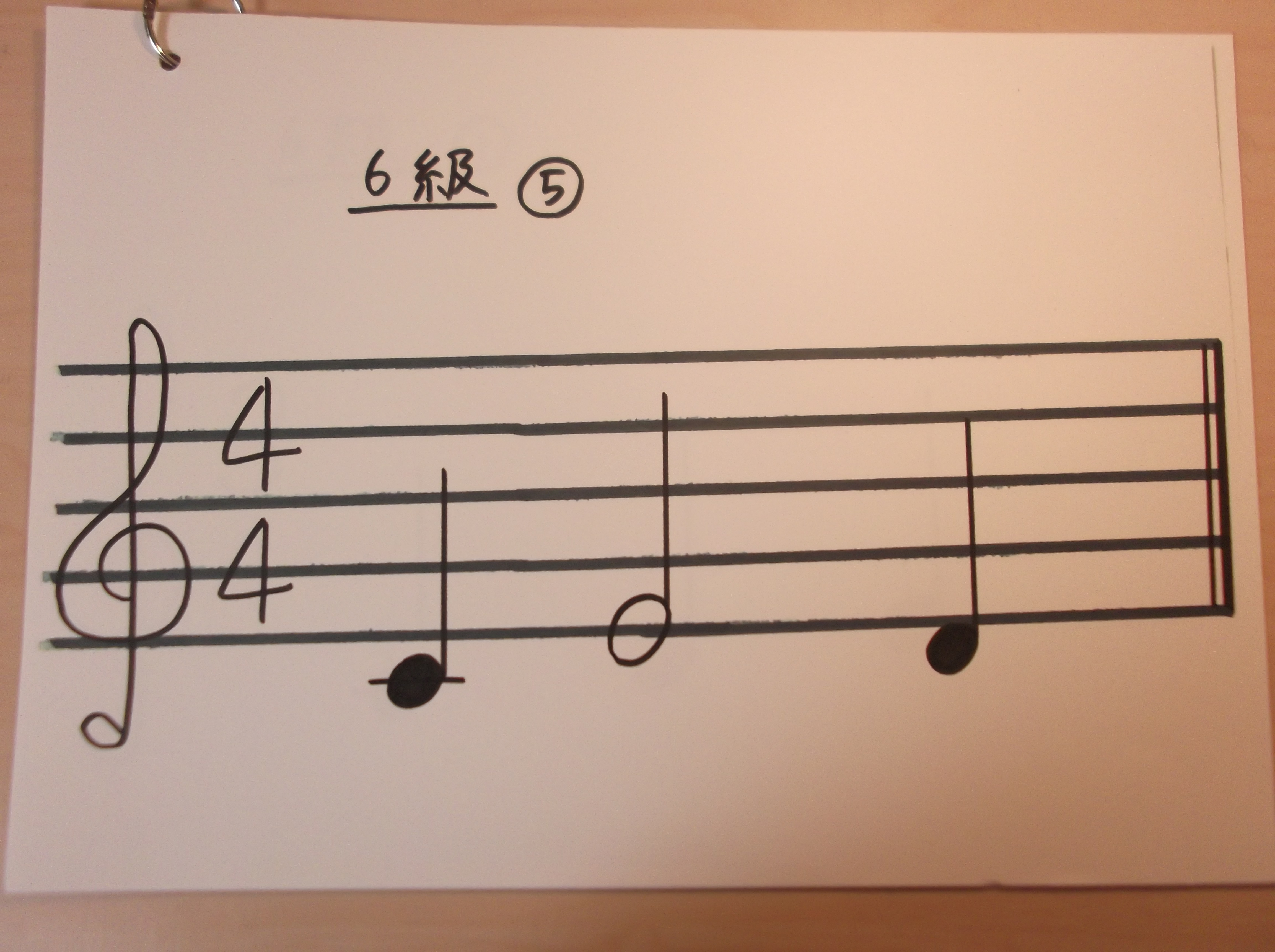

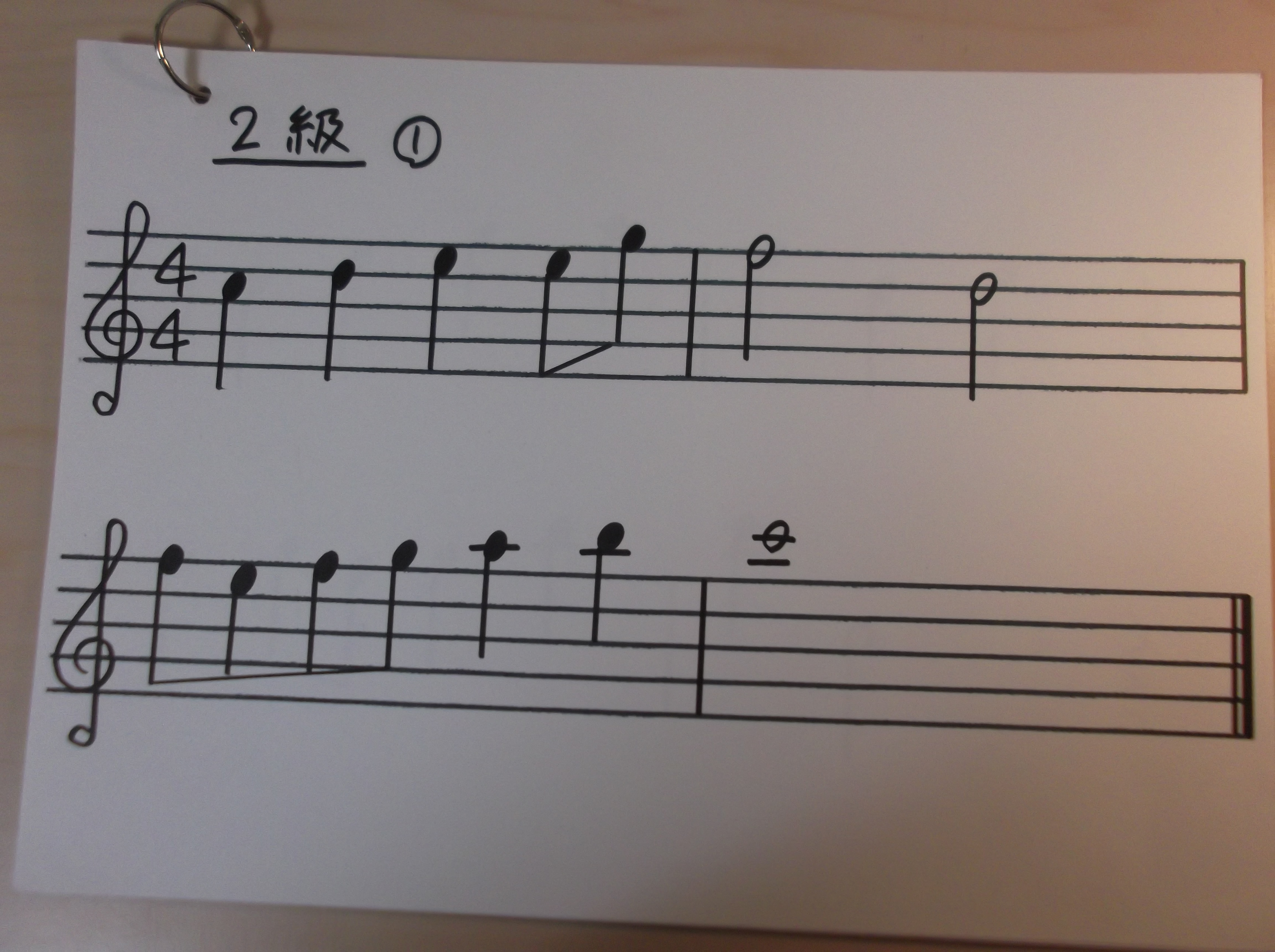

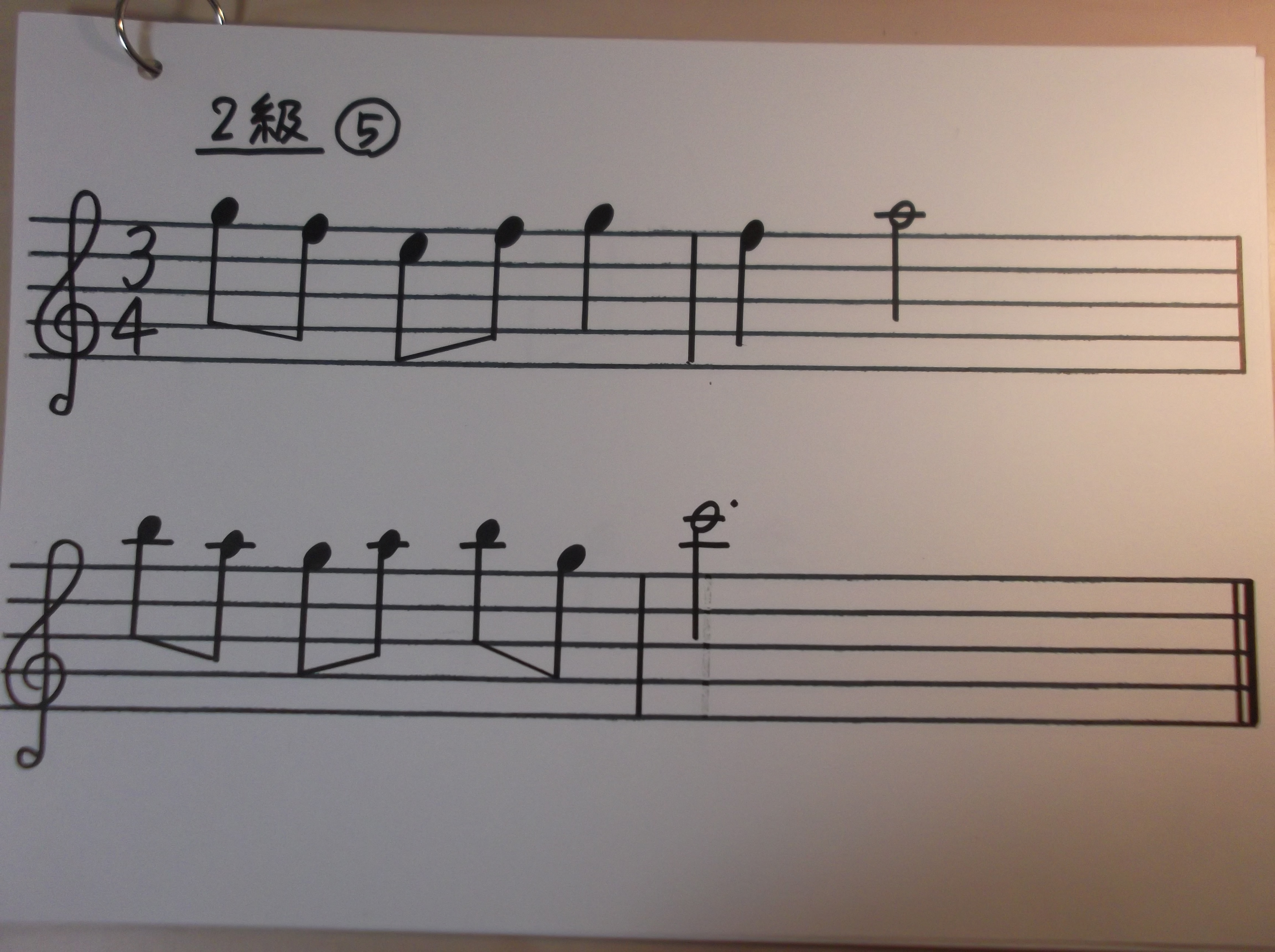

”6級”と書かれていますが、これからだんだん音域が広がり小節数もちょっと増え、”2級”⇩に至ります。

1オクターブ上の「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド」です。

ちなみに”1級”は、普通の楽譜のメロディー部分を読んでもらいます。

音域は、曲によりますが、広いと2オクターブくらい、小節数も30くらいの初級用の楽譜です。

主に使っているのは、『はじめてのギロック』(全音楽譜出版社)。ギロックさんの初級用の曲集ですね。

メロディーがヘ音記号に至っている場合は、当然そこも。

1級に至ったら、とりあえず音符を読むことに特化した内容は終了です。

あとは、曲のレッスンの際の様子を見て、要所要所で声に出して読んでもらいます。

参考記事⇒上に引用した『はじめてのギロック』をこちらで紹介しています。

この音符読みに特化したレッスンは、今はあまり行っていません。

実際の曲の楽譜をしっかりと読む方が重要だと考えているからです。

音符を読むことが苦手だなと感じられる場合は時間を取って行います。

テキストの曲を進めることで問題なく読めるようになれば行っていません。

⇩この記事に加筆したオリジナルテキストを販売しています。

音符をスラスラ読めるようになるための学習手順と外せない重要ポイント

楽譜をスムーズに読むために「書く」そして「うたう」

「書く」ことと「うたう」ことも、同時に行っていくといいと思います。

何かをできるようになるためには、ただ一つの方法で習得していくのではなく、様々なアプローチをした方がより深まりますね。

「書く」ひと手間でさらに読みやすく

音符をスムーズに読めるようになるためには、「読む」だけではなく、「書く」こともよい方法だと思います。

目で見て認識するだけではなく、書く動作を加えることで、よりしっかり認識することができます。

私の教室では、上に挙げた教材に取り組むときに、同時に行います。

新しい級に入って、新たな音域を読むことになった時、まず書くことから始めます。

書いてから読むと、いきなり読むよりはやはりスムーズですね。

読んでもらって、まだなかなかうまく行かないな、と感じると再度書いてもらいます。

あとは、主に使っているワーク「わかーるワーク」でも、書く問題がたくさん出てきます。

指でなぞりながら読むことも

楽譜は、音符がズラズラ~っと並んでいます。

そのズラズラ~に目移りしてしまって、焦点が定まらずに読めない、という場合もあります。

そんな時は、自分で読むべき音符を指で指しながら読んでもらいます。

こちらで指していくのではなく、「自分で」やるということがポイントだと思います。

音がどう動いているのか、音の高低を認識するのにもよいかなと思っています。

「うたう」ことで音の高低を認識

楽譜は、5線の上の方に書かれていれば高い音、下の方に書かれていれば低い音になりますね。

これも、ごっちゃになっている子、多いです・・。

今読んだ音より下に書かれているのに、上の音を言ったりする。逆のパターンも。

「ド・シ・ラ・ソ・・・」の認識が甘いということもあるかと思います。

さらに、「5線の上に行くほど音は高くなる」ことの理解ができていない、ということが大きいのではと感じます。

その解決には、「うたう」ことかな、と考えています。

楽譜に書かれた音符の情報は目から入ります。

うたうことで、耳からも音として情報が入ってきます。

自分で声を出すということは、自分でのどを調整して音の高低を決めているということ。

そうすることで、こちらで弾いた音を聴いてもらうより、ずっと実感しやすくなるのではないかと思います。

なので、弾いて聴かせるのではなく「うたう」。

見ること、聴くこと、声を出すこと。複数の方法を行うことで、より理解が深まるということです。

実際には、こちらでピアノの音を出しながら、私も一緒に歌っています。

子どもたちは、自分一人で歌うのは恥ずかしいようなので・・

年齢が上がるほど、そうなりがちですね。

「音符を読める」と「楽譜を読める」は違う

5線のどこの場所が「ド」か「レ」か・・

そういうことが分かれば、音符を読むことはできます。

これができることはとても大きなことですが、これだけでは「楽譜を読む」ことはできません。

「楽譜を読む」つまり「譜読みをする」ということは、楽譜から音楽を読み取る、ということです。

音楽を読み取るためには、音符を読めることはもちろん、リズムも読み取れなくてはいけません。

そして、スラーなどの様々な記号にも注意を払うことが必要です。

楽譜上の音符の並びを、「音の流れ」と捉えられなければいけません。

初めから「楽譜」を読む

音符を読めるようにする理由は、楽譜を読めるようになるため。

ならば、初めから楽譜を読むようにした方がよいと思っています。

音符読みのワークによくあるのが、ランダムに並べた音符の音名を答える、というものです。

五線に音符の玉だけが並んでいて、その音名を書き入れていく、といったものですね。

音符を読む練習の初期には、このような問題もよいとは思います。

私も、新しい音域が出てきた時などに、その場でさっと書いて答えてもらうということをします。

でも、こればかりではマズいのではないかな。

楽譜を読めることを目指すのだから、楽譜形式で書かれたものをできるだけ多く読んだ方がよいのではないかと思います。

実際、音符読みの教材はスラスラと読めるのに、楽譜となるとつっかえつっかえになってしまう場合があるんですよね。

そう考えて、上に挙げた手作り教材も楽譜形式で作りました。

たとえ1小節であっても、拍子を入れ、4分音符や2分音符を使って書くようにしました。

そして”1級”は、実際の楽譜を読んでもらいます。

「楽譜」を読めるようになるためにも「うたう」

音の高低を認識するために「うたう」ことは大事、と上に書きました。

楽譜から音楽を読み取れるようになる。

そのためにも、「うたう」ということは重要だと考えています。

歌ってみることで、この楽譜に書かれているのはどんなメロディーかがはっきりと認識できます。

メロディーと楽譜が合致する、ということですね。

こうしたことを何度も経験することで、楽譜を見ただけでメロディーが分かる、ということにつながっていきます。

私もレッスンで、「読んでうたう」ということを大事にしています。

練習を始めたばかりの曲は、うたう事の方が弾くより簡単ですしね。

はじめのうちは大変だけれど‥

音符を読めるようになることは、楽譜を読むための基礎の基礎です。

初めの段階から、読む、書く、うたうを組み合わせて、いろんな方法で取り組んでいくことが大事だと考えています。

そして、

- ごくごく初期にはわかる音から「数える」という手間を惜しまないこと。

- 自分で基準となる音を決めること。つまり、見てすぐにわかる音を増やすこと。

この2つがポイントかなと思います。

楽譜をスラスラと読んで行けるようになれば、楽器の演奏はとても楽になりますし、演奏することの楽しみのみに終止できるようになります。

読めるようになるまではなかなか大変ではありますが・・

その段階にできるだけ早く至れるように、これからもレッスンの中で音符読みにしっかり取り組んでいきたいと思います。

(公開日:2017年2月10日 最終更新日:2024年2月21日)

⇩この記事に加筆したオリジナルテキストを販売しています。

音符をスラスラ読めるようになるための学習手順と外せない重要ポイント

コメント