初めて見る楽譜をその場ですぐに弾いていく「初見演奏」。

難しいですよね・・

でも、それをする力があると、初めての曲を初めて弾く段階から”音楽”として弾くことができ、譜読みの時間を大幅にカットできます。

初見演奏をするためには、楽譜の先読みが必要です。

これが結構難しい。初心者の方は特にそうだと思います。

ある程度の経験者でも、先読みがどれだけできているかで初見演奏の力が違ってきます。

私、それほど初見演奏が得意なわけではないですが・・

コツのようなものをちょっとまとめてみようと思います。

初見演奏に必須の「楽譜の先読み」ってどういうこと?何のため?

初見演奏では、初めて見る楽譜であるにもかかわらず、初めて弾く段階から曲として完成させて演奏することが求められます。

初めから、スラスラと止まらずに演奏しなければならないということですね。

ということは、「楽譜の先読み」が必要です。

次に出すを音を先に読んで分かっていないと、音楽はいちいち止まってしまうからです。

「楽譜の先読み」ってどういうこと?

「楽譜の先を読む」というのは、今弾いているところよりも先の楽譜を見るということですね。

そのまんま・・

なぜそうする必要があるのか。

それは、そうしないと音楽が止まってしまうからです。

今弾いている部分の楽譜を見ている状態では、音楽は止まり止まり。

止まらないまでも、ゆ~っくりにしか流れていきません。

次の音の準備ができていない、または遅い、ということなので。

音楽らしく演奏するには楽譜の先読みは必須。常に常にそれを繰り返していくわけです。

そしてそれは、”ブラインドタッチ”でピアノを弾く、ということでもあります。

関連記事→ピアノの”ブラインドタッチ”についてはこちらの記事をどうぞ。

鍵盤を見るのは最小限。

楽譜を次々読んでいくと同時に、指では音を出していく、ということです。

どのくらい先を見るの?

「楽譜の先」っていったいどのくらい先なの‥?

このことがまず疑問となるのではないでしょうか。

音楽を止めないためには、少なくとも1音先を見ていなければいけませんね。

でもそれでは全然足りません。

実際音楽家はどれほど先を見ているかというと、場合にもよりますが、だいたい1小節くらい先といわれています。

「見ている」というか、1小節くらいをまとめて把握する、覚えてしまう、ということです。

参考→『ピアニストの脳を科学する』p.104より

スポンサーリンク

楽譜の先読みをするために大事なこと

楽譜の先読みをするのに必要なこと、どうすればいいのか、をまとめてみます。

まず弾く前にやらなければいけないこと、弾くときにやること、に分けて書きます。

弾く前にやらなければいけないこと~楽譜全体の把握~

実際に弾く前に、いくつか確認することがあります。

それは・・

- 拍子

- 調

- 曲の長さ

- 音符の状況

これらは、先読みするということ以前に、新しい曲に入るときには確かめておくべきことですね。

実際に弾くとなった時、これらを事前に分かって弾くのと分からないで弾くのとでは、ずいぶん初段階での出来栄えが違います。

〈拍子〉これがわかっていなければそもそも演奏ができません。無意識にでも拍子記号は見ているかもしれませんね。

〈調〉この曲を構成している音を事前に把握しておくということですね。臨時記号に気づきやすくなりますし、どこらへんに出てくるのかも弾く前にざっと確認しておくといいですね。

〈曲の長さ〉リピートの確認もし、曲の構成をある程度把握します。ここから新しいメロディーだから要注意といった注意配分もできます。

〈音符の状況〉使われている音符の種類で曲の速さやリズムの状況を見ます。音の高低も見て、指づかいのイメージも持っておきます。曲の雰囲気もイメージできますね。

こういったことを、事前に楽譜をざっと見てつかんでおきます。

これがどれだけ正確にできるかで、どこまで先を読むのかといった先読みのイメージを持ちやすいように思います。

私の場合、「やってみなけりゃ分かんないよ」とサッサと弾き始めてしまうことが多く(性格か・・)それじゃあダメですね。

弾くときにやること~まとまりで読む~

そして実際に、先に先に読んでいきながら弾いていくわけですが、その時、どう楽譜を読んでいくのか。

それは、ひとつひとつの「まとまりごとに把握していく」ことです。

つまり、1音1音をバラバラに読んでいくのではなく、音をまとまりとしてとらえて1度に読んでいくわけです。

この「まとまりごとに読む」ということ、文章に例えられることが多いですが、私もその通りだと思います。

声に出して文章を読む「音読」をするとき、初めから意味の分かる文章として、スラスラと言っていけますよね。

それは、書かれている文字を1つずつ把握しているのではなくて、短くても単語、長ければ句読点までを一気に理解しているからですね。

楽譜もそのように読んでいくということです。

「まとまり」ってどういうこと?

音楽は、ただランダムに音が並んでいるのではなくて、一定の法則のあるまとまりで連なっています。

例えばこんなこと⇩

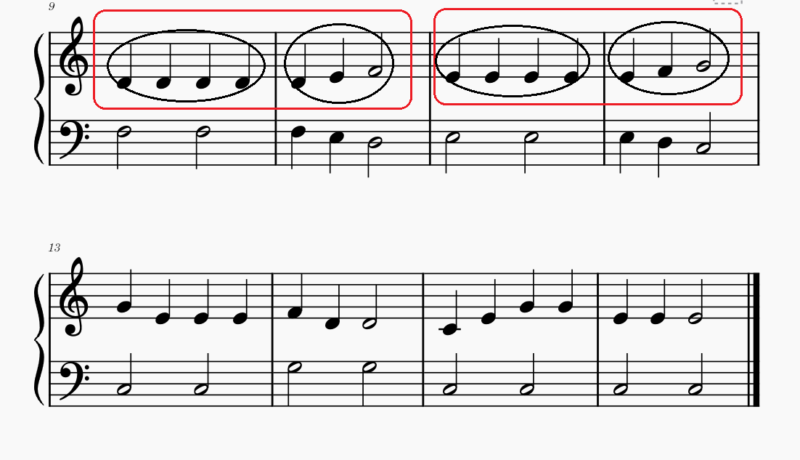

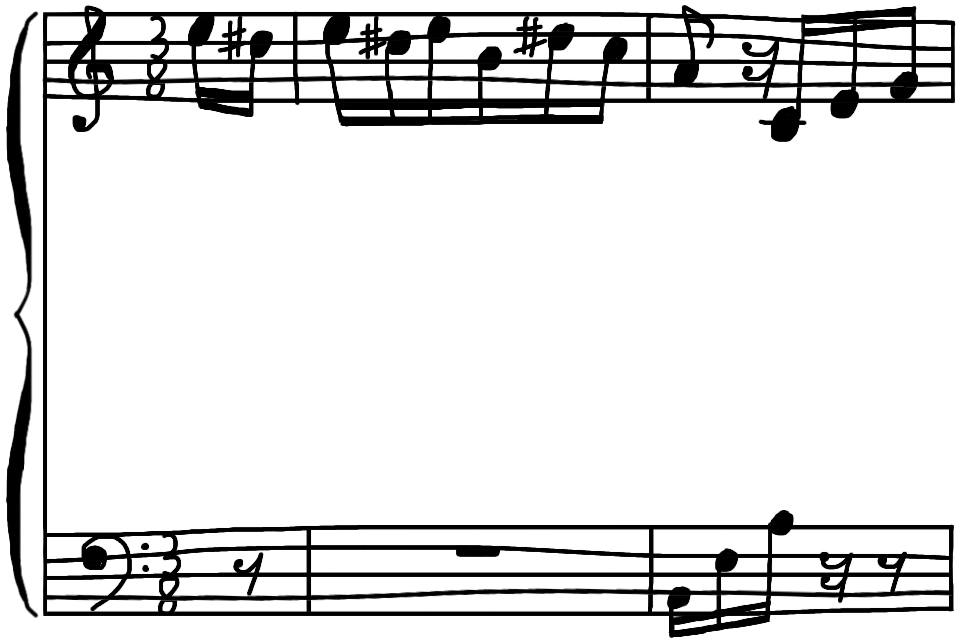

こちらは、童謡「ちょうちょう」の一部分です。

赤で囲ったところ、同じリズムが繰り返されていますよね。これが「まとまり」。

これを一瞬で読み取ってしまいます。

短くても黒で囲った1小節ずつは、まとめてとらえられるといいですね。

そして、2小節ごとで同じリズムが繰り返されているということを、すぐに把握します。

音楽には、こうしたメロディーの流れやリズムの法則があるので、それを、弾く前にざっと楽譜を見る段階で知っておくことが大事です。

2段目まではこんなリズムの繰り返しか。

3段目からはこうなるのね・・という感じ。

そうすると、先読みがずいぶん楽になります。あとは音をきちんと把握すればいいので。

次の段も、音の動きが変わっていますが「リズムは同じ」ということをサッと理解できるといいですね。

でも、おんなじリズムだと思ったらビミョーに違う、ということもあるのが音楽なので、気をつけなければいけません。

右だけを見てきましたが、左も同じです。

始めの段は、2小節ずつ同じリズムになっていること。でも音は変わっていること。

これを一度に読み取ります。

次の段は、全部2分音符だ、と4小節まとめてすぐにとらえられるといいですね。

そして、2小節目だけ音が違う、ということも。

関連記事→楽譜をまとまりで読むということこちらの記事にも書いています。

先読みして弾くことは”ブラインドタッチ”で弾くこと

前にも書きましたが、先読みして弾くということは、結局”ブラインドタッチ”で弾くことです。

今弾いているところより先を読んでいくわけなので、いちいち手を見られません。

音楽を止めない、先へ先へ進めていくためにするので、いちいち手を見ている間はないんです。

”ブラインドタッチ”をできてこそ、先読みが可能になります。

なので、楽譜を見て弾く”ブラインドタッチ”の練習は、そのまま先読みの練習になります。

(”ブラインドタッチ”の目的が指の鍵盤感覚を養うことのみの場合はちょっと違いますが。)

先読みして”ブラインドタッチ”で弾くこと。

これができるとピアノの練習はとても楽になります。

思い入れを持って、気持ちを込めてピアノを弾く、ということにもっと没頭できるようになります。

初心者であっても、ぜひ練習をして身につけてほしいですね。

(公開日:2018年1月19日 最終更新日:2024年5月16日)

関連記事→ピアノの”ブラインドタッチ”についてまとめています。

→楽譜をまとまりで読むことについてこんな記事も書いています。

あわせてチェック→ピアノの練習についての記事の一覧です。お好きな記事を選んでお読みください。

コメント