初心者向けテキストでは、左右で違う指の動きがスムーズになってくると、楽譜にスラーやスタッカートなどの記号が付くようになります。

音だけなら左右で違う動きができるようになっても、さらに左右で違った弾き方を求められるようになる。

これが第2の壁になって立ちはだかることがあります。

今回は、「右手はスラー、左手は切る」という場合を例に、練習法をまとめてみようと思います。

「右手はスラー、左手は切る」はこんな状況

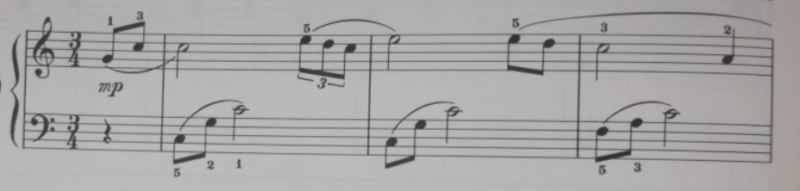

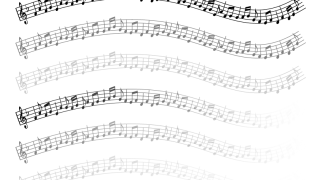

「右手はスラー、左手は切る」というのは、例えばこんな状態です。

こちらは、「アメイジング・グレース」の冒頭部分です。

左右それぞれスラーがついていますね。

右のメロディーは小節を挟んでスラーがかかっています。左は小節の頭から。

左は1小節ずつのまとまりで弾きたい。つまり、次の小節に入るときは切りたい。

でも右は切らずに次の小節に入りたい。

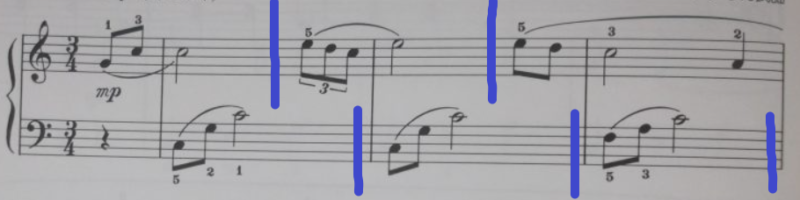

要するに、このように弾きたいわけです↓。線が入っているところで切りたい。

でも、右のメロディーをスラー通りに弾くと、左もつながってしまう。

逆に、左を小節ごとに切ろうとすると、右も切れてしまうんです。

「右手はスラー、左手は切る」がなかなかできない。

どちらかがどちらかにつられてしまうんです。

左右で違った動きをすることが難しいんですね。

参考記事→上に引用した『バイエル併用ポピュラー・ピアノ曲集』をこちらの記事で紹介しています。

スポンサーリンク

左右で違う動き(弾き方)をするための練習法

左右の手で違う動きをスムーズにできるようになるに大事なこと。

それは、それぞれの動きをしっかりと認識することであると考えています。

「こういう動きをしたいんです!」と脳に教える、というか。

レッスンでは、とにかく大げさに動かしてもらいます。

ぶつ切り練習

レッスンでは次の様なことをよくやってもらいます。

- 楽譜1小節くらいの短い範囲にして練習

- 「右手は切らない、左手は切る(または逆)」という部分に来たらいったん止まる

- 音を切る方の手は必要以上に上へ上げ、切らない方の手も少し強めに鍵盤を押さえる

「こういう動きをしたいんです~~」ということを、自分自身でしっかりと認識するようにします。

それが、脳に知らせる、覚えてもらう、ということになるではと思います。

始めのうちはちっとも音楽になっていません。ブチブチ止まり止まり弾くことになります。

慣れてきたかなと感じたら、大げさ加減を緩めて通常の流れに戻していきます。

片手練習はほとんどしません

片手ずつ弾くということはほとんどしません。

だって片手ずつなら弾けるんです。

これは、どちらかの手がどちらかの手に「つられてしまう」、ということが原因。

なので、両手で弾かなければあまり意味はないように思います。

「右手が○○の時は左手が××なんです!」という感じで、左右の手の動きをまとめて意識することが大事です。

片手ずつで弾けないとなると、そもそも音の動きがまだきちんと把握できていない、ということになるります。

その場合は、一つ一つ音を読む、といった形でそれぞれの音をしっかりとらえる必要がありますね。

スラーはどうなっているか、など、音の流れを確認する意味で片手ずつ弾くことはいいかと思います。

それがきちんと分かっていてスムーズに弾けるのなら、両手練習に重点を置いた方がいいですね。

「手がつられないように弾く練習法」も有効かも

以前こんな記事を書きました。

参考記事→手がつられないように弾く練習法を記事にしています。

こちらの記事、左右で違う音を弾くため、つまり指そのものをスムーズに動かせるための練習法として書きました。

今回の「左右で違う動き(弾き方)をする」にも使えるかもしれません。

記事に書いた練習法は以下のような感じです。

- 右手・・・鍵盤に1本ずつ指を置き「ドレミファソファミレド」と弾く

- 左手・・・鍵盤に1本ずつ指を置き、いろいろなパターンで弾く

右手はいつも同じパターンで弾く。

左手を、例えば「ソファミレドレミファソ」や「ソミドミソミドミソ」などという感じで左右の指の動きを変える、ということです。

それを、「右手はスラー、左手はスタッカートで弾く」といった形で弾き方を変えます。

そうすると、「左右で違った動き(弾き方)をする」というこの記事の目的に沿った練習ができるのではないかと思います。

左手の弾き方のパターンとしては、以下のような形が考えられます。

- すべてにスタカートをつける

- 2音や3音など、部分的にスラーをつける

- スタッカートとスラーを組み合わせる

他にも考えられるかもしれません。左右を入れ替えて弾くのもいいですね。

色々とやってみていただければと思います。

大事なのは音楽的に弾くこと

今回は「左右の手で違う動き(弾き方)を求められる時の練習法」というテーマでまとめてきました。

技術的には上に書いてきた方法で練習するといいのではないかと思います。

ですが、これはあくまでも手をスムーズに動かせるようにするためのもです。

一番大事なのは音楽的に弾くこと。

スラーやスタッカートがなぜこのようになっているのか。

メロディーのまとまりはどのようになっているのか。

どう弾けばこの曲にふさわしいのか、を考えて弾くこと。

「こう書いてあったからその通りに弾きました」だけではやっぱりまずいと思います。

このように弾きたい!でもそうなると左右で別々の動きをしなくてはいけなくなる。

だから練習しよう。

というのが本当の流れですね。

レッスンでも、「ここはスラーがついているから切らないように弾くんだよ」となりがち。

自分への戒めとしても忘れないようにいたいと思います。

(公開日:2018年12月13日 最終更新日:2023年12月22日)

コメント