楽譜を読むには、

音符を読めるだけでは足りません。

もう一つ重要なのは、

リズムを読めることです。

音符とリズム

両方を読み取ることができなければ、

音楽として演奏することはできないわけですね。

そこで、

リズムを読むための基本

についてまとめました。

音は読めるんだけどリズムが分からなくて・・

だから知っている曲しか弾けない・・

こういう声を聞くことがあります。

リズムが読めないので、

新たな曲に挑戦

ができないんですよね。

それは、

とってももったいないこと!

楽譜には様々なことが書かれていて

独学初心者の方にとっては

どこから手を付けていけばよいのか・・

となりがちかもしれませんが、

まずは

音符とリズム!

最低限必要なのは

この2つ

なんです。

音符の読み方についてはこちら⇩を

『【超初心者向け】音符をスラスラ読めるようになるための学習手順と外せない重要ポイント』

リズムの読み方については、この

『リズムの読み方”キホンのキ”「拍子」を理解して楽に読む方法』

をぜひご活用ください!

内容は”キホンのキ”

絶対に必要な知識

をまとめています。

この内容をきちんと理解すれば、

より複雑なリズムも

これをもとにして読んでいくことができます。

スラスラとリズムを読めるようになり、

知らなかった曲にも挑戦し、

ピアノ演奏の楽しみを

どんどん楽しみを広げていってください!

内容紹介・・・目次

内容を知るにはまず「目次」ということで、

目次をそのまま紹介します。

「リズムの読み方の基本」

という内容のみで、

全15項目、8,000字です!

練習の流れは?

練習の順序は、次のようになっています。

- 拍子について理解する

- 音符の種類とそれぞれの音の長さを覚える

- 実際の楽譜を読む

拍子について理解する

リズムと拍子は

密接に結びついています。

どんなに複雑なリズムも、

拍子をもとに読んでいきます。

なので、

拍子の理解は不可欠。

ということで

まず「拍子」の解説から。

「○分の〇拍子」とは?

それぞれ何を表している?

そういったことについて説明しています。

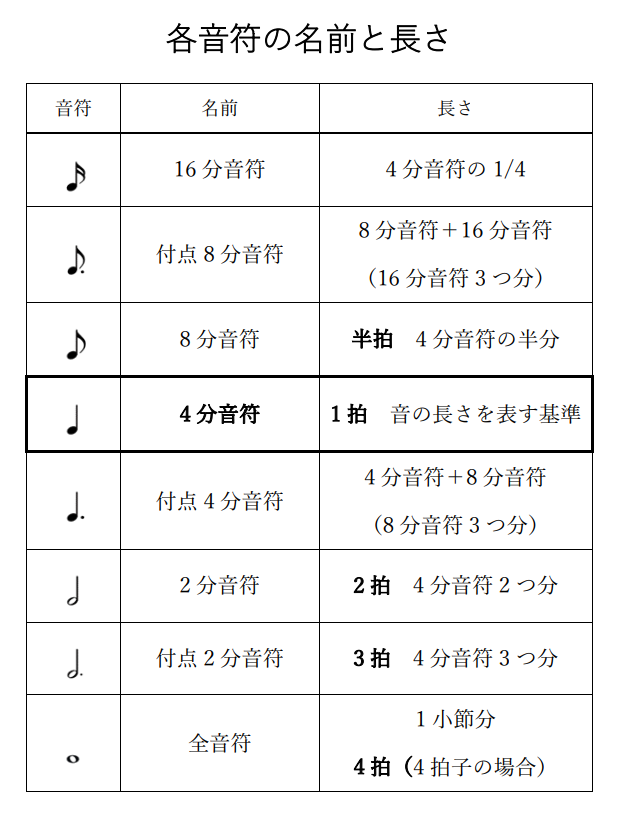

音符の種類とそれぞれの音の長さを覚える

音符には

いろいろな種類があります。

4分音符

2分音符

8分音符

とか・・・

これらの名前を覚えること。

それととともに

「音をのばす長さ」

も覚える必要があります。

音をのばす長さが違うから名前が違う、

ということですよね。

さらに、

音符同士の関係

についても

理解しなければいけません。

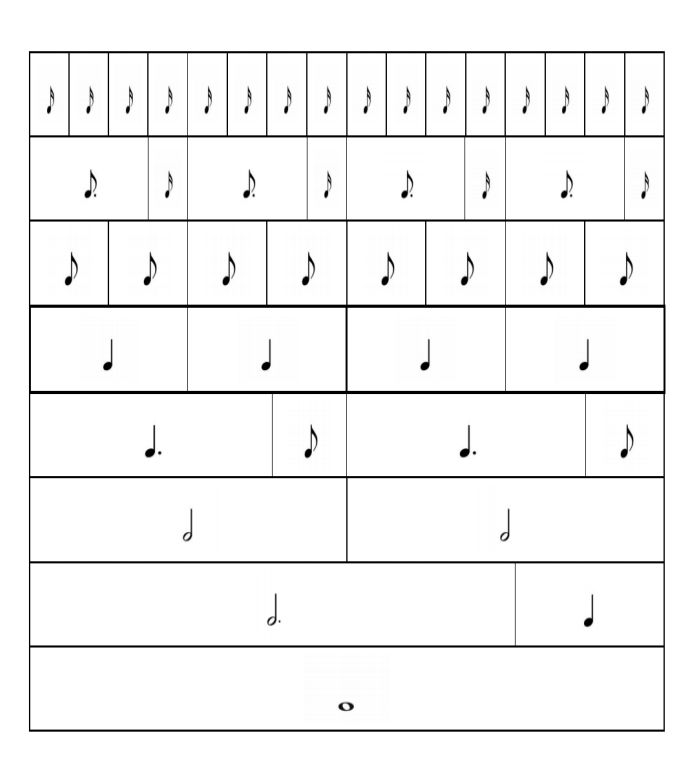

このような⇩表を載せています。

この2つは、

ダウンロードしていただけます。

実際の楽譜を読む

そして、

実際の楽譜を読む

内容になります。

まず①は、

同じ種類の音符が並んでいる場合。

こちらはつまり、

1拍ずつにきれいに分けられるリズム、

ということです。

さらに②では、

1拍ずつに分けることのできないリズム。

こちらは、

付点音符についての説明です。

「付点音符+○」と

セットで覚えてしまおう!

とお勧めしています。

正しいリズムの取り方を

動画を使って

分かりやすく説明しています。

最後に③、

これらが混ざった状態の楽譜を

読んでみます。

リズムを

声に出して読む方法

を紹介しています。

別サイト「original text」で、有料記事として販売しています。

ブログを読むのと同じように読むことができます。

冒頭部分のみ、無料で読めるようになっています。

一度購入すれば、さらに内容が更新されてもそのまま読んでいただけます。

リズムを読むことも根気よく!

「楽譜を読む」

というと、

音符を読むことを

まず考えてしまいますが、

リズムを読むことも

とても重要です。

2つができて、

やっと楽譜を

音楽として演奏できるわけですね。

この

「リズムを読む」

ということも、

なかなか大変。

知っている曲だったりすると、

丸覚えして弾いてしまい、

結局

楽譜から読むことは

できないまま・・

こんなこと、

多いのではないでしょうか。

それでは、

いつまでたっても

知っている曲しか

演奏できません。

そこから脱出しませんか?

こちらにまとめたのは

”キホンのキ”。

でも、

どんな複雑なリズムも、

この基本をもとにして

読んでいくことになります。

なので、

まずはこれ!

ぜひ、

手に取ってご活用ください!

「リズムの読み方”キホンのキ”「拍子」を理解して楽に読む方法』

別サイト【original text】で有料記事として販売しています。

ブログを読むのと同じように読んでいただけます。

一度購入すれば、内容が更新されてもそのまま読むことはできます。