音は分かってる。なのに、指は違う音を弾いてしまう。

こんなことありませんか?

「え~!何で~?」と思って、音を再度確認したり、指の動きを見直したり・・

色々なことをすると思います。

これってつまり「ミスタッチ」というヤツですが、なぜこんなことが起きるのでしょう?

そして、これ、どうすればいいのでしょう?

具体的なミスタッチの例をもとに、考えられる2つの原因とその対策を考えてみました。

- 弾くべき音は分かっているのに起こるミスタッチはなぜ?

- 次々弾いていくときのメカニズム

- ミスタッチ回避の方法、練習法

ミスタッチにイライラ!レッスンの一風景

私の教室でのレッスンの一コマです。

ある曲を練習していて、だいぶスムーズに弾けるようになってきた子。

けれど、まだまだ、どうしてもうまくいかない。

左手で弾く分散和音の最初の音がどうもサッと弾けない。間違えてしまいます。

音名を声に出して読んでもらうと、ちゃんと読めます。

間違えてしまう音だけではなく、その前から先へ止まることなく読んでいけます。

でも、弾くと間違えてしまう。

弾いている本人もだんだんイライラしてきて、悲しくなってきちゃったみたい。

気持ちはわかるよ~。

でも、なぜ弾けないのでしょう‥?

スポンサーリンク

音は分かってるのにミスタッチ・・原因は?

この生徒、「音は分かっているのに間違える」という状態です。

音を読んでもらうと、キチンと読める。

でも、実際に弾くと、指が右往左往して結局違う音を弾いてしまう。

堂々と間違えている、つまり、音が鳴って初めて違う音を弾いちゃったと気づく、というわけではありません。

「うっこれ違う!」と思いつつ、指を動かしちゃう、という感じ。

どうして、こうなってしまうのか。

原因はこれ⇩

- 「認識」が遅れる

- 「準備」が間に合っていない

結局はこのことなのだと思います。

「認識」が遅れる

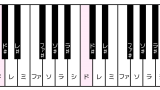

ピアノを弾くときには、次の3つのことをしています。

- 音を「認識」し

- 指を鍵盤の上に「準備」し

- 動かす「動作」をする

本当に一瞬、それこそ無意識ではありますが、毎回毎回これだけのことをしているはずです。

でなければ弾けないと思うんです。

なので、まずは1つ目の「認識」が遅れるということが考えられます。

「今のことしか考えられていない」ともいえるかもしれません。

「認識」ができていなければ、「準備」も「動作」もどんどん遅れてしまいます。

間に合わせようと思ったら、違う音でも出してしまいます。

え~っと次の音なんだっけ・・?と考えているうちに弾かなくちゃいけなくなっちゃう、ということですね。

練習を始めたばかりの時は、こうなりがちかもしれません。まだ、この曲の細かい部分まで分かっていない状態ですし。

なのでこれ、弾き込んでいくと音を「覚える」ことはできますね。

間違えやすいのであれば、意識的に覚えるようにするのは1つの方法だと思います。

「準備」が間に合っていない

ピアノを弾くとき、次々に鍵盤を押して音を出していくわけですが、必ず、弾く前に弾くための「準備」をしています。

ほんの一瞬ではありますが、しているはずです。

音が分かって(認識して)、指を動かす動作も始めた。

でも、弾く準備が整っていないうちに弾くときが来てしまうから、違う音を弾いちゃう。

こういうことですね。

これは、弾くべき音が分かっていても起きます。

なので、音を覚えたとしても準備が間に合わずミスタッチしてしまう、ということがあります。

ミスタッチ対策 やるべき2つのこと

では、対策として何をすればいいのでしょう?

まず必要なのは、

ミスタッチしてしまう音の前に何をしているか

を確認すること。

そして、

弾くスピードを落として先へ先へ弾く

ということだと考えます。

その音の直前は何してる?

まずは、ミスタッチしてしまう音の前の状態を見直すこと、です。

音は分かっているのに、弾くと間違える。

「音を認識する」ことと「弾く」ことの違いは、「指を動かしている」ということですよね。

弾いているわけですから。

ならは、ミスタッチしてしまう音の前に、例えば、

- 指づかいが難しい

- 音の動きが難しい

など、何らかの指の動きに気を取られてしまっているのかもしれません。

そうしたことをチェックする必要があります。

このチェックは、ミスタッチする音を弾いている手だけではなく、両手とも必要ですね。

もう片方の手の動きに気を取られ、反対の手でミスタッチするということも大いに考えられます。

- ミスタッチする音のみに注目するのではなく、その直前の状態を確認する。

- 両手とも確認が必要

この2つが大事です。

そして、その部分をスムーズに弾けるように練習することが必要ですね。

状況によっては、これだけでミスタッチが解決するかもしれません。

関連記事→ミスタッチについてこちらの記事でもまとめています。

弾くスピードを落として先へ先へ

もう一つの対策としては、少し弾くスピードを落とすことを提案します。

「音の認識」と「弾く準備」をする時間を意識的に作る、ということです。

結局は、曲を弾くスピードに手が追い付いていない、ということだと思うのです。

「次の音」「手の準備」を意識できる、その余裕を持てる速さで弾く、ということです。

例に挙げたレッスンでの様子は、全ての音を間違えてしまうわけではなく、部分部分ちょこちょこと間違える、という状態。

「音の認識」「弾く準備」を無意識にできてしまっている音だってたくさんあります。

なので、弾けていない音が弾ける程度の速さでいい。「必要以上にゆっくりにする必要はない」ないですね。

これは、「音の認識」→「弾く準備」→「弾く」という一連の動作を「意識する」ということです。

少しゆっくり目に、いちいち意識して弾くことによって、だんだんとそれが当たり前のことになっていきます。

そうなると、元のスピードに戻しても弾けるようになっているはずです。

音楽を先へ先へ進めよう

ゆっくり目にして意識的に弾く範囲は、ミスタッチしてしまう前の部分も含めるのがよいですね。

音楽は流れていくものなので、前の部分からつながる流れの一部分、という形でとらえるのがよいと思います。

先へ先へ、の意識を持つこと。

ピアノを弾くとき、「今」の音を弾いているとき、頭はすでに次の音のことを考えています。

そうでなければ「準備」は遅れますし、理想の音を出すこともできません。

音量や音色の調整をすることはできない、ということです。

「このメロディーはこんな風に奏でたい」という思いがあるのであれば、先、先、を考えていなければ無理です。

この「音楽を、先へ先へ進めていこう」という意識。

これが薄いことも、ミスタッチが起きる原因ではないかと思います。

そして、その際、音一つ一つをバラバラではなく、まとまりで捉えることが大事かなと。

というとらえ方。

音楽を奏でよう、という意識。

結局はそれが大事ではないかと思います。

関連記事→ミスタッチ対策としてブラインドタッチについてまとめています。

ミスタッチを減らすために・・「意識的」な練習を

当たり前なんですが、人間の動きはすべて、その人の脳から発せられる指令で行われることですよね。

無意識でやっていることもすべて。ピアノを弾くこともしかり、です。

このイメージ大事!と思います。

苦手な部分を練習するとき、「とにかく何回も何回もひたすら弾く」というのは、効率が悪いのではないかと。

一つ一つ「意識」して弾く。

音楽は先へ先へ流れていくものなので、その意識を持ちながら、苦手な音を意識できる速さで弾く。

これを繰り返すことで、無意識の領域に入っていけるのでは、と思います。

(公開日:2016年12月8日 最終更新日:2024年10月8日)

関連記事→ミスタッチについてこちらの記事でもまとめています。

→ミスタッチ対策としてブラインドタッチについてまとめています。

コメント