モーツァルトの「トルコ行進曲」。

とても有名で人気のある曲です。

が・・私、この曲あまり好きではない・・

だって、なかなか大変な曲です!

どこが大変って?

終わりの方に出てくる「分散オクターブ」(オクターブをばらして交互に弾く形)です!

最後に出てくる分散オクターブで、う、腕が・・・

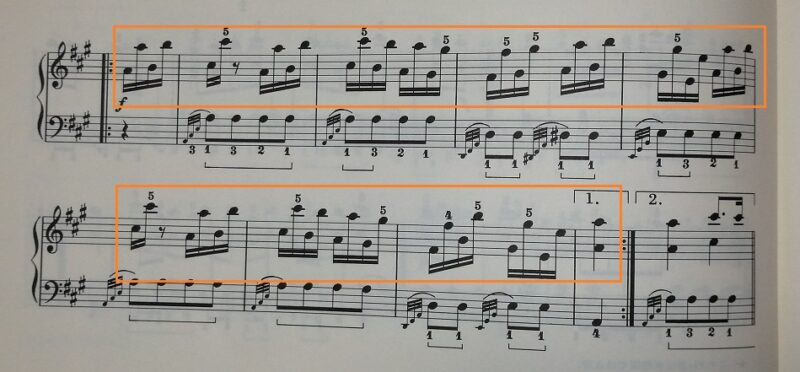

大変なのは、この部分です↑↑。もう終わりの方。Codaの前ですね。

どう大変なのか。

腕が痛くなります!!

この「分散オクターブ」に至るまでも、さんざんオクターブの重音によるメロディーが出てきます。

そして、そのメロディーが最後に分散になる。

ここに来て、ぶ、分散⁉

という感じですよね。

腕が痛くなり、動かなくなって(この先のCoda以降も結構大変)、崩壊する・・ということも。

でも、だいぶ楽に弾けるようになりました。

自分なりにやってみた方法を書いてみます。

「分散オクターブ」のメロディーだから、腕から動かす

この部分が大変なのは、「分散オクターブでメロディーを弾いている」ということ。

つまり、結構移動があるんです。

その場で弾くだけなら、それほど大変ではありません。

移動させなければいけないので大変になる。

その移動を、「腕」でするように意識しました。

肘から押したり引いたりして動かすイメージです。

指で移動させようとすると、指からつながっている腕から肩へかけてのすべてを、指一本で引っ張らなくてはいけなくなります。

そこに無理が生じ、痛みが発生するのだと思います。

弾くための手の形を保つためだけの最低限の力を使って、あとは、移動は腕から。

これだけで、ずいぶん楽になりました。

スポンサーリンク

「分散オクターブ」は親指側を意識

この曲は、下から上への分散オクターブなので、親指→小指と弾くことになります。

指番号1→5を繰り返してメロディーを弾いていくことになります。

その時、意識は親指へ向けます。

親指は動かしやすい

親指は、他の指と比べて可動域が広く動かしやすいですよね。実際動かしてみるとわかると思います。

このよく動く指にメロディー移動を担ってもらう、という感じです。

1オクターブを弾く手の形を保ったまま、親指で弾く鍵盤を狙って、肘を使って移動する。

小指は、弾くというより「置く」感じ。

なので、次の音の鍵盤位置を確かめるための「視線」も、親指の場所だけを見ます。

曲のスピードから考えても、小指で弾く鍵盤位置まで見ていたら間に合わないですし。

親指側へ前腕を回転

そして、分散オクターブを弾くときには、前腕の回転を意識します。

親指側へ回転させ、小指は置くだけ。

小指の方への回転は、腕の作りから考えて不自然な動きになります。

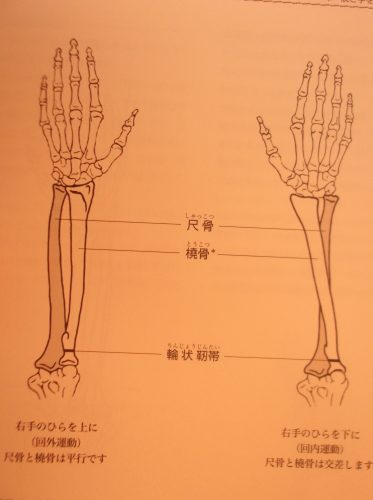

肘から手首にかけての骨の作り

腕の作りはどうなっているのか、骨の作りから見ていきます。

前腕には、親指側につながる「橈骨(とうこつ)」と小指側につながる「尺骨」という2本の骨があります。

この2本の骨のうち、小指側の「尺骨」だけが肘関節とつながっています。

くぼみにはまっているような状態ということですね。

一方「橈骨」は、「輪状靱帯」によって固定されています。

なので、強くひっぱったりすると抜けます!

(小さな子どもにありがちな「肘内障」は「橈骨」が靱帯から外れた状態)

肘関節の役割は、肘の曲げ伸ばしと、腕の回転です。

手のひらを上へ向けたり下へ向けたりする回転の動きは、肘関節が担っているということですね。

その際に軸となっている骨は「尺骨」の方です。肘関節とつながっているわけですから。

こちらを見ると分かりますが、手のひらを上へ向けたり下へ向けたりする場合、「橈骨」の方が動くことになります。

靱帯で支えられているだけなので動く、ということですね。

逆に、手首の関節には、親指側にある「橈骨」の方がつながっています。

「尺骨」はそのようにはなっていません。「三角繊維軟骨複合体」というもので安定させています。

まとめると、

肘:「尺骨」が上腕骨に「蝶番関節」としてつながっている

手首:「橈骨」が「橈骨手根関節」としてつながっている

ということですね。

なので、分散オクターブを弾くときは、

で弾くとよいということですね。

親指は、手首の関節から動かすのではなく、手首の関節につながっている「橈骨」そのものを動かすようなイメージでしょうか。

前腕を回転させることで音を出す、ということです。

参考サイト→こちらがとても分かりやすいです。動かしたときの状態を見ることができます。

関連記事→引用した『ピアニストならだれでも知っておきたい「からだ」のこと』をこちらで紹介しています。

ピアノは指だけで弾くものではない!

今回は、モーツァルトの「トルコ行進曲」の終わりの方を例に、分散オクターブを弾く際の腕の動かし方を考えてみました。

私が思ったのは、

「トルコ行進曲」を弾くと手や腕が痛くなる。

ピアノを弾くのに、手や腕が痛くなるのはおかしい!

ただただ、これだけです。

「トルコ行進曲」程度の曲で痛くなっているようでは、大曲なんてとても弾けません。

「大曲」が存在する以上、ピアノを弾いて手や腕が痛くなるなんてことはないはず。

痛くなっていたら弾けないです。

絶対に痛くならない方法があるはず。

でもそれは、たくさん練習すれば・・指を鍛えれば・・といった根性論的なものではないのでは。

という感覚的な思いもありました。

私の場合は腕(前腕)が痛くなる。じゃぁ、ここが痛くならないように弾くには・・

ただそれだけを考えて、肩から腕全体を意識する。その力を借りて弾く。ということに至りました。

だって、指はその先についている。全部つながっているんです。関係ないわけがない。

「ピアノは指だけで弾くんじゃない」

この意識を持つだけでも弾き方が変わってくるんじゃないかと思います。

じゃあどうすればいいの?というところでは、まだまだ勉強中。

引用した『ピアニストならだれでも知っておきたい「からだ」のこと』を読んで、意識して弾くようにしています。

他にもたくさん「ピアノを弾くときの体の使い方」をテーマにした書籍があります。

興味のある方は、読まれるとよいのではないでしょうか。

(公開日:2017年1月13日 最終更新日:2024年5月24日)

→こちらもおすすめ!脳科学の視点からピアニストの指の動きなどを解説している本です。

⇩以下の書籍は、私が「持っていないけれど読んでみたいなあ」と思っているものです。

あわせてチェック→ピアノの練習についての記事の一覧です。お好きな記事を選んでお読みください。

コメント

どうしても弾きこなせない部分がある曲がある中、このサイトを見つけました。

各記事とも、大変参考になります。

今回の記事も、悲愴第1楽章Aメロ(って表現で良いのでしょうか?)の左手がどうしても遅れてしまったりバテてしまったりするのを解決するヒントになりそうです。

良い記事をありがとうございました。

今後の記事にも期待しています!

※ 勝手ながら、本サイトを私の拙ブログでも紹介させていただきました。

アメブロの「かずぴしの趣味に突っ走るブログ」です。

ピアノに悪戦苦闘する様もアップしていますので、ご笑覧いただければ幸いです。

かずぴし様

コメントありがとうございます。お役に立てたのでしたら何よりです。

このような動きを求められる曲、色々ありますよね・・大変です・・

悲愴の第一楽章を弾かれているのですね。私とはレベルが違う!がんばってください!!

当サイトをご自身のブログでご紹介くださったとのこと、恐縮です。

ありがとうございます。