ピアノを演奏するうえで、調性の知識を持っていることは必要だと考えています。

知らなくても弾けるけど、知っているとメリットはいっぱい!です。

でも、結構難しい・・

う~~んと頭を抱えたくなる。

私はどうやって勉強してきたか。

そして、私の教室のレッスンではどうしているかをまとめました。

調って何?

まずは、「”調”ってなに?」ということからですが・・

ものすごくざっくり言ってしまうと、「ハ長調」とか「イ短調」とかいうものです。

音楽には無調のものもありますが、現在一般的に聴かれる音楽は「〇長調」「〇短調」などと区別することができます。

Wikipediaには以下のようにまとめられています。

調(ちょう、key)は、音楽用語の一つ。

ウィキペディア「調」より 太字は原文のまま

メロディーや和声が、中心音(tonal centre)と関連付けされつつ構成されているとき、その音楽は調性(tonality)があるという。伝統的な西洋音楽において、調性のある音組織を調と呼ぶ。

狭義には、伝統的な西洋音楽において、全音階(diatonic scale)の音から構成される長調(major key)と短調(minor key)の2つの調が知られ、それぞれ全音階のドの音とラの音が中心音である。(長調と短調の場合には中心音を主音(tonic)と呼ぶ)。すなわち、長音階を用いる調が長調であり、短音階を用いる調が短調である。

西洋音楽、つまりヨーロッパで発展してきた音楽に用いられる音階が、「〇長調」とか「〇短調」とかという風に言われるわけですね。

今普通に聴くことのできる音楽も、源流は西洋音楽になるので調で分けることができます。

「この音楽はどんな音でできているのか」を示すもの、だということですね。

スポンサーリンク

調を理解してピアノを弾くことのメリットは?

今から弾こうとするこの曲は何調か・・?

このことを知らなくてもピアノを弾くことはできます。

音符が読めて、リズムが読めて、楽譜に書かれている記号の意味が分かっていれば。

では、これを知っておくことにはどんなメリットがあるのでしょう。

私は、次の二つだと考えています。

- 譜読みが速くなる

- 表現が豊かになる

それぞれについて書いてみます。

譜読みが速くなる

一つ目は「譜読みが速くなる」こと。

上にも書きましたが、調は「この曲がどの音からできているか」を示しています。

なので、調の知識を持っていると、この曲がどの音でできているかをすぐに把握することできます。

楽譜の始めの部分に♯や♭がたくさんついていても、いちいち音を確かめなくても弾いていけるわけです。

♯や♭は、ちっとも怖いものではなくなります。

また、調に素直に沿った曲であれば、次はこの音だな・・なんて予測がつく場合もあり、1つ1つ音を読んでいかなくても弾けてしまえます。

譜読みは断然しやすくなります。

表現が豊かになる

もう一つ。

音楽を演奏するうえでとても重要な、そして、これこそが楽しみでもある「表現」を豊かにしてくれるものだと考えています。

調にはそれぞれ違った雰囲気があります。

どう感じるかは人それぞれだと思いますが、そのことをしっかり意識し、感じながら弾くことで、「表現」はかなり違ったものになってきます。

また、調には自然な音の進行があります。

このことを意識して弾くことで、メロディーの流れやまとまりを感じながら弾くことにつながり、それは、「表現」することに結びつきます。

これは、先に挙げた譜読みのしやすさにも関連することです。

調の勉強どうやってする?私がしてきたこと

知っておいた方がいいことは分かった。じゃあ、どうやって勉強しようか・・・。

私はどうしたか、について、まずは書いてみようと思います。

ちなみに、私は音大を出ていません。ずっと先生についてレッスンを受けてきただけです。

そして、きちんと調の勉強をしたのは大人になってからです。

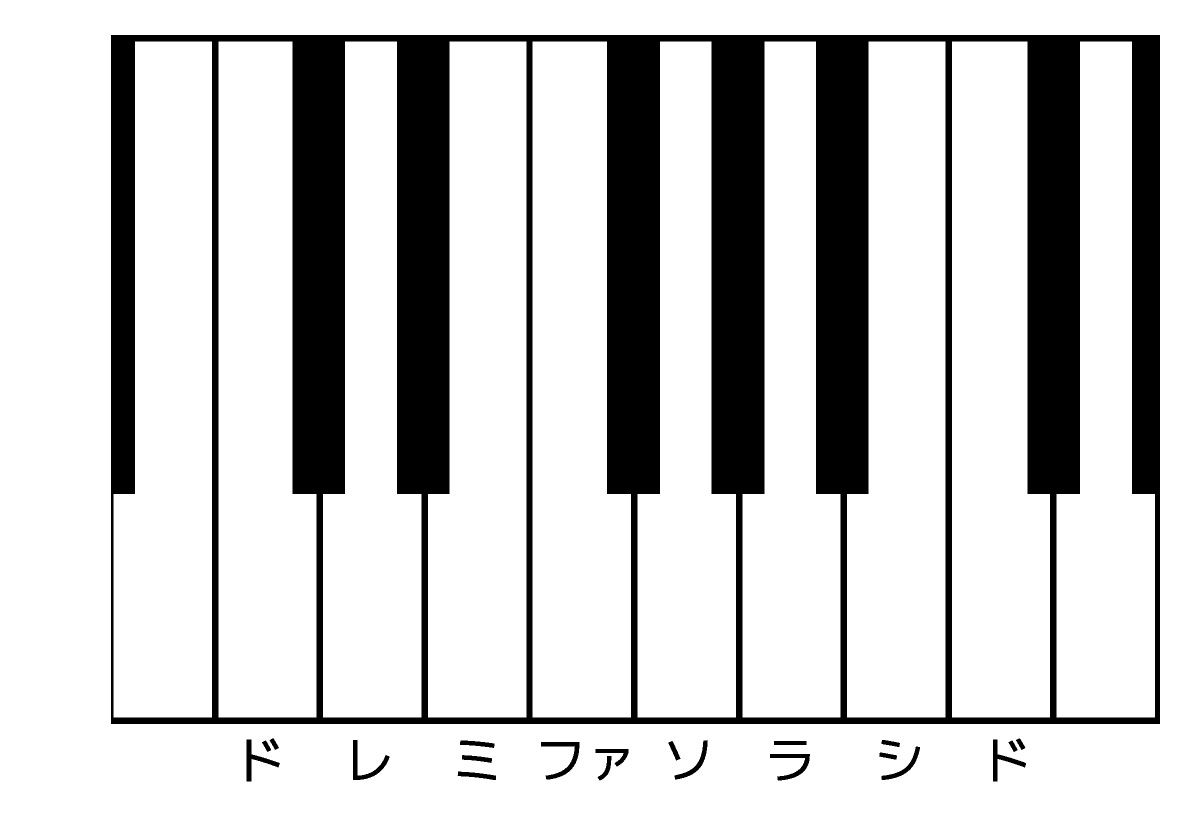

子どものころは・・音階練習

実は、子どものころは理論的な調の勉強をした覚えはありません。

4歳から高校3年の秋くらいまで、様々な先生に教わりましたが。

やったことといえば、ハノンで音階を弾くことのみ。

ハノンの39番から始まる、4オクターブの音階+カデンツですね。

調の仕組みを理解するためではなく、指練習としてやっていたような・・

少なくとも私自身はその程度の感覚しかありません。

全調やったのかな~?この辺りも疑問です。

あと、ドイツ語音名と日本語音名はしっかり教わりました。

これは、調性学習には必須ですね。

社会人になって・・楽典のワークと伴奏付けそして音階練習

社会人になって再びピアノを始めたときに、先生からヤマハのグレード試験を受けることを勧められ、そこからきちんと勉強を始めました。

受けたのは5級。調の知識が特に必要になるのは「指導グレード」です。

筆記と実技に分かれますが、どちらも調についてきちんと理解していないとできるものではありません。

現在の試験内容(指導グレード)を知りたい場合はこちら↓へ。

参考→「YAMAHA MUSIC FOUNDATION 指導グレード試験案内5~3級」

http://www.yamaha-mf.or.jp/grade/examination/teacher/grade5-3.html

これまでほとんど勉強をしてこなかったため、一から教わることになりました。

それこそ「ト音記号の書き方」から。

私が使っていたワーク等はこちら↓

- 楽典ワーク

- グレード試験のための教材

- グレード試験の過去問題

これらを何度も繰り返しやりました。

そして、ハノンの音階練習。全調やりました。

ハノンの始めの方を移調して弾く、といったことも。

大人になるまで勉強しなかったことを・・後悔・・

大人になって勉強してみて思ったこと。

それは、「なんで子どものころにちゃんと勉強しなかったんだ!!」ということです。

調性学習を含めた楽典の勉強全般に言えることですが、ピアノのレッスンの中で並行して行っていくべきものじゃないか、と。

知らなくたって弾くことはできます。実際私は弾いていましたから。

でも、知らないまま弾くということは、曲を上っ面だけしか分かっていないということです。

楽譜をなぞっているだけ。

譜読みをするときには、1個1個音符を読み、音の流れやまとまりなどは弾けるようになってきてから考えること。

楽譜がなければ簡単な童謡の伴奏づけすら、当時の私はできませんでした。

全く応用が利かないんです。

楽譜通りに弾く、ということしかしてきていないんだから当然といえば当然。

これってどう⁇「ピアノ弾けます」って言える状態⁇

なので、今教える側になって、曲を弾くことと同時に当たり前のこととして調について教えていきます。

実際には一人一人の理解度に応じて進めていくことになりますが、調のことを含めた楽典全般を勉強することは必須だと考えています。

調の勉強ピアノレッスンでしていること

調の勉強は必須。

では、実際にレッスンでどんなことをしているのか書いてみます。

どこまで教えるべきか

調性学習を含めた楽典の勉強は、かなり奥が深くて難しいものです。

最低限の部分までとなるとどこになるのか。

私自身が、最低ここまでは、と思っているのは

各調のスリーコードが分かって弾けるまで

です。

スリーコードを使って簡単な伴奏づけができる、メロディーとコードネームのみの一段譜が弾ける、くらいになってほしいと思っています。

全調メソッドの「バスティン」では『バスティン ピアノ ベーシックス セオリー レベル4』終了くらい。

レッスンで使用している楽典ワークでは『ジュニアクラスの楽典問題集』終了くらいです。

関連記事→バスティンの全調メソッドについてこちらの記事にまとめています。

関連記事→『ジュニアクラスの楽典問題集』をこちらで紹介しています。

学習が可能な場合には・・ワーク+実践

実際にはどのように進めているかというと・・・

ピアノを始めた年齢が比較的上の子(小学生以上)など、始めから理論的な学習が可能な場合は、ワークを使って進めていきます。

例えば、”全調メソッド”をうたう「バスティン」シリーズを使っている場合にはバスティンのワークを用います。

バスティンを使わない場合は別にワークを使っています。

1『わかーるワーク発展編3』

2『WAKUWAKU調の勉強ドリル』

3『ジュニアクラスの楽典問題集』

と進めることを基本にしています。

関連記事→『WAKUWAKU調の勉強ドリル』をこちらで紹介しています。

関連記事→『ジュニアクラスの楽典問題集』をこちらで紹介しています。

そして、ワークだけではなく実際に弾いてもらうことも大事と考えています。

「かえるのうた」や「きらきら星」などの簡単な童謡を、移調して弾いたり、伴奏づけしたり。

実際に弾くことで、調の違いをより実感でき、きちんと身につけられると思います。

忘れちゃいけないレッスン曲との結び付け

絶対にしなくてはいけないこと。

それは、普段レッスンをしている曲を通して調を覚えてもらうことです。

ワークを使って勉強してもらっている場合もそうですが、特化して調の勉強をしていない場合も、曲のレッスンで必ず触れるようにします。

年齢が小さい子や発達障害を持つ場合は、あまり理屈っぽいことをくどくど説明しても、なかなか理解が難しくなります。

それでも曲のレッスンをする中で、調の説明をします。

調の名前を伝え、音階を弾いてもらい、それから曲のレッスンに入るようにしています。

メロディーのまとまりはどうなっているか。

転調しているところはないか。

そうしたことを、こちらから示したり考えてもらったりすることで、調の違いを感じてもらうことができると考えています。

調を理解する意味~将来、音楽の楽しみ方を広げるためにも~

ピアノを弾くための調の知識の必要性、自分が勉強した方法やレッスンでやっていることをまとめました。

覚えて理解するまでは結構大変。

でも、分かるようになると応用が利くようになり便利なものです。

「楽譜がないと弾けませ~ん」からは脱皮しやすくなり、将来ポピュラーやジャズなどが弾きたくなった時、コードの勉強をする基礎になります。

音楽を楽しむ幅が広がります。

怖がらず、面倒くさがらず身につけてほしいなと思います。

(公開日:2017年9月14日 最終更新日:2024年5月22日)

紹介ワーク一覧この記事でご紹介したワークの一覧です。

関連記事

→バスティンの全調メソードについてこちらの記事にまとめています。

→『WAKUWAKU調の勉強ドリル』をこちらで紹介しています。

あわせてチェック

あわせてチェック→ピアノの練習に関する記事の一覧です。お好きな記事を選んでお読みください。

![1日1枚ハギトリ式 WAKU WAKU 調の勉強ドリル [ 汐巻 公子 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1123/9784636821123.jpg?_ex=128x128)

![ジュニアクラスの楽典問題集 [ 森本琢郎 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1568/9784285121568.jpg?_ex=128x128)

コメント