「メヌエット ト長調 BWV Anh.116」の演奏ポイントをまとめていきます。

「メヌエット ト長調」は、ペツォルト作曲の114番が有名ですね。

小学校の音楽の教科書にも載っているようで、子どもたちもよく知っています。

今回取り上げるのは、116番の方です。

ともに、「アンナ・マグダレーナ・バッハの音楽帳」の中の1曲ですね。

音の動きが大きくて、華やかで明るい雰囲気を感じます。

「メヌエット」だということを意識して弾くことが、1つのポイントだと考えています。

なお、楽譜は『4期のピアノ名曲集②』(学研プラス)を使用しています。

演奏家でも作曲家でもない私が、演奏するうえで感じたことを書いています。

間違い等が含まれている可能性もあります。

ご理解の上、お読みください。

「メヌエット ト長調 BWV Anh.116」はこんな曲

「メヌエット ト長調 BWV Anh.116」は次のような曲です。

| 題名 | メヌエット ト長調 BWV Anh.116 |

| 作曲者/国 | 作曲者不詳/ |

| 時代区分 | バロック |

| 調性 | ト長調(転調あり) |

| 楽式 | 三部形式 |

| 拍子 | 3/4拍子 |

| 速度表示 |

長年バッハの作品だと考えられてきましたが、明確な作曲者は分かっていないようですね。

小節数は、繰り返しを入れずに40小節。演奏時間は1分弱といったところでしょうか。

速度表示については、使用した楽譜には書かれていません。

「メヌエット」なので、それにふさわしい速さと考えるのがよいのではないかと思います。

「メヌエット」って何?

「メヌエット」というタイトルの曲は多くありますよね。

今回の曲だけではありません。

「メヌエット」ってそもそも何なのか。ここで簡単にまとめておこうと思います。

『新音楽辞典 楽語』(音楽之友社)にはこうあります。

フランス語の形容詞menu(小さい)から出たもので、小さいステップの踊の意。フランスの田舎の踊〈プランル・ア・ム・ネ branle à mener〉(先導のつくプランル)、または〈アムネ amener〉から出てきたといわれる円舞である。17世紀の中ごろルイ14世によって宮廷にとり入れられ、上流階級の愛好の踊となった。(後略)

「新音楽辞典 楽語」(音楽之友社)

つまり、「メヌエット」は踊りの種類の名前だということですね。

ということは、そもそもその音楽は、メヌエットを踊るためのものだったということです。

それが、演奏を目的とした音楽を指すようにもなり、「メヌエット」という題名の音楽がたくさん登場することになります。

⇩メヌエットはこんな踊りです。

動画の解説にある通り、楽譜上は3拍子で書かれますが、2小節分の6拍をひとまとまりとしてとらえます。

これは、演奏するうえでも注意したいところかなと思います。

演奏のポイント ダンスとしてのメヌエットを大事に

まず私が演奏するうえで大切に考えたのは、

ダンスとしてのメヌエットを忘れない

ということです。

この「メヌエット ト長調 BWV Anh.116」が、実際に踊るために作られたのかどうかは分かりません。

でも、「メヌエット」という題名がつけられている以上は、踊りのメヌエットを忘れてはいけないですよね。

メヌエットのステップや宮廷ダンスの雰囲気を持って演奏することが大事だと考えています。

具体的にはどうするのかというと・・。

「6拍でひとまとまり」を意識して

まずは、上にも書いた通り「6拍でひとまとまり」を意識することです。

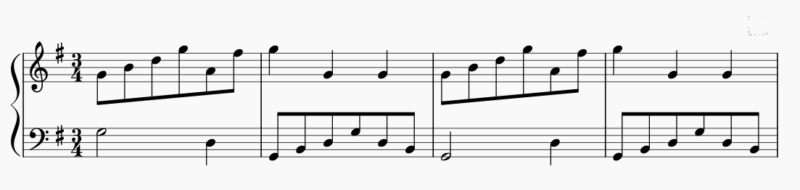

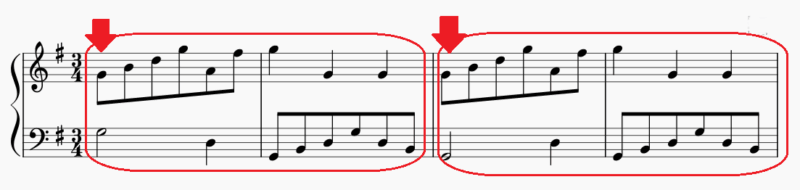

⇩こちらは、今回の「メヌエット ト長調 BWV Anh.116」の冒頭4小節です。

⇩「6拍でひとまとまり」はこういうことですね。矢印が1拍目となります。

動画の解説にありますが、メヌエットのステップは1拍目に伸び上がる動作をするとのこと。

演奏するときも、1拍目を少し強調して、スッとのびやかな感じで弾くとよいかもしれません。

拍子の取り方は6/4拍子なの?

メヌエットのステップは「6拍でひとまとまり」。

ということは、演奏するときの拍子は6/4拍子と捉えればいいのかな?

そんな疑問が浮かびませんか?

私は、あくまでも3/4拍子だと考えています。「3/4拍子が2つで6拍」ということですね。

6/4拍子は「複合拍子」なので、拍子の取り方は、

3拍分をひとまとまりで1拍ととらえて大きく2拍

となります。

でも、「メヌエット」はステップを見ると、細かくトットットッと動いているんですよね。

そうすると、1,2,3/1,2,3/と3拍子でとらえる方がよいのでは、と思います。

でも、あくまでも「3拍子が2つ」というとらえ方です。

最も重要なのは、2小節ごとの1拍目だということですね。

関連記事→複合拍子について解説しています。

ステップを意識して

「メヌエット」は4分音符が並ぶ部分が多いですよね。

この曲もそうです。

これをどう弾くか・・

一つ一つ音を切って弾くのがよいのではないかと思います。

トットットッ・・というメヌエットのステップを表していると考えるからです。

一音一音丁寧に、やさしく、短すぎず長すぎず、切って弾く

そうすることで「メヌエットらしさ」が出るのではないかなと思います。

前述した「6/4拍子ではなくて3/4拍子」とも通じることです。

演奏ポイント 華やかな雰囲気はどう表す?

この曲は、少し華やかな印象を受けます。

私だけかな?

でも、その

華やかさを表現する

ことも、この曲を演奏するときに大切に考えたことです。

曲のどこがそんな印象を与えるのか・・

それは、象徴的に何度も出てくる冒頭の部分ではないかと思います。

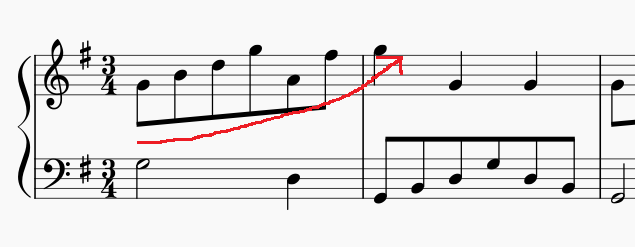

⇩ここですね。

一気に1オクターブ上がり、いったん下がってまた上がる。

パッと花開くように、音が大きく上へ動いていますね。

そして、B楽節でも。

短調になっていますし、音の動きも小さくなりますが、8分音符6つのあと4分音符が出てくるという形は同じです。

こうした形が何度も出てくることで、全体に華やかさを醸し出しているように思います。

それを意識的に弾きたいところです。

弾き方としては、2小節目の頭のソの音へ向かって弾いていく感じでしょうか。

少しクレッシェンドするようなイメージです。

すぐ後には、少し動きや音は違いますが左手も同じ形が続きます。

そちらも同じようなイメージで弾きます。

B楽節も同じです。

A楽節とは動きが違っても、左右交互に出てくるようにはなっていなくても、同じような感じで考えていいのではないかと思います。

注意したいのは、

あまり派手にやりすぎない

こと。

- ダンスであるメヌエットの雰囲気を壊さないこと

- ピアノが発明される前の音楽であること

この2つを大事に考えたいからですね。

この曲が作られた時代にはまだピアノはなく、チェンバロで演奏されていたはずです。

チェンバロはピアノほど強弱をつけることはできません。

そうしたことから、あまりにダイナミックに弾くと雰囲気を壊してしまうと考えます。

まとめ ダンスである「メヌエット」を忘れずに

「メヌエット ト長調 BWV Anh.116」を演奏する際に、私が大事だなと考えていることをまとめました。

まずは、ダンスとしての「メヌエット」を忘れずに弾きたい、ということです。

これは、他のメヌエットを弾くときも同じですね。バロック時代の作品の場合は、特にそのことが大事だと考えます。

そのためには、「メヌエット」がどのような踊りなのかを知っておくことも大切ですね。

そのうえで、それぞれの曲の特徴を捉えてどう弾こうかを研究していく。

今回の場合は、華やかさを出したいなと考えました。

そんな風に練習を進めていくとよいのではないかな、と思います。

⇩今回の「メヌエット ト長調 BWV Anh.116」はこちらの楽譜を使いました。

⇩引用した音楽辞典も。

コメント