手の5本ある指の中で、親指だけが他の4本とは違う付き方をしています。

しかも短い!

でも、この親指のおかげで、広い音域をスムーズに弾くことができます。

親指って結構重要。

一方で、付き方が他と違うので、使い方にも注意が必要。

実は、曲を弾いていて親指の付け根の部分が痛くなり、これ以上弾けない!と途中で止まってしまうことがありました。

これをどうにかしたいと思って、いろいろと調べたり考えたりしてみました。

それをまとめてみます。

親指の付け根が痛い!きっかけはこれ

私の「親指の付け根が痛い」というのは、こんな状態。

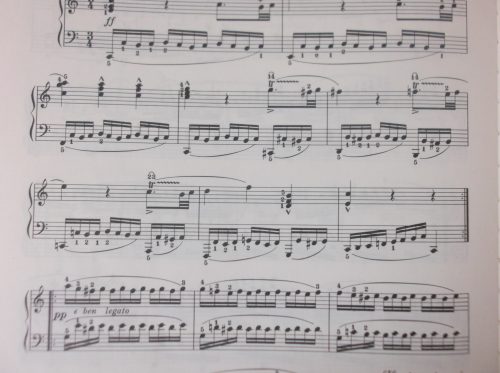

モーツァルトの『きらきら星変奏曲』。

その最後、12番目の変奏の左手の動きがまー大変で!

親指の付け根(つまり母指球筋)が痛くなってしまうんです。(変奏の2も同じような感じです)

こんなことに苦労してるって・・実力が知れるってもんですが・・言っちゃいます。

ここんとこ。⇩

この曲、左手のこの動きが延々と続くんですよね。1、2、3の指を頻繁に使うんです。

親指の付け根が痛くなるということは、親指に負担がかかっているということ。

痛くならないように弾くには、どうすればいいんだろう・・

親指について調べてみようと思ったのは、これがきっかけです。

スポンサーリンク

親指の構造と役割

親指は、パッと見ただけで他の指とは付いている場所が違うことがわかります。

親指は、手の側面から伸びているように見えますよね。

実際、構造はどうなっているのでしょう。

手の骨格

まずは、手の骨の構造を見てみます。

「手」を見ると、指は手の平から分かれているので、そこから生えているように感じます。

でも、骨の構造を見ると、手首にある骨から始まっているのがわかります。

ということは、指はここから動かすことができる、ということですね。

見た目では、手の平(手の甲)に隠れてしまって見えませんが。

親指とそれ以外の指との大きな違いは、骨の数です。

親指は3つ。他の指は4つの骨からできています。もちろん手の平に隠れてしまっている部分を入れて!です。

親指を動かす筋肉

骨だけでは指を動かすことはできません。筋肉の働きについても見てみます。

親指を動かす筋肉は、手の平と腕(前腕)にあります。

手の平にある「親指を動かす筋肉」は以下の4つです。

- 母指内転筋・・・ものをつかむ(親指を掌に近づける親指の内転動作に大きく関連)

- 短母指屈筋・・・手を握る

- 短母指外転筋・・・手の平を大きく広げる

- 母指対立筋・・・ものをつかむ(親指で小指の方へ近づける動作)

これらの筋肉は、「母指球筋」と言い、掌の親指下のふくらみ(母指球)にあります。

そして、腕(前腕)にある親指を動かす筋肉はこちら。

- 長母指伸筋・・・親指をそらす

- 長母指外転筋・・・手の平を大きく広げる

- 短母指伸筋・・・親指を掌部から遠ざける作用(長母指伸筋の働きを助ける)

- 長母指屈筋・・・手を握る動きや手首を曲げる動作

参考サイト→「筋肉を覚えよう」より

親指で弾くときに使う筋肉

こうして見てくると、親指で弾くときは掌の母指球筋を主に使っていることがわかります。

4つの筋肉を連携させて、様々な動きに対応しているということですね。

広い音域を大きく動いたり、フォルテで弾くなど、より力を必要とするときは前腕部の筋肉も大いに使うことになります。

親指を楽にスムーズに使うためには、母指球筋をいかに効率よく働かせるか、そして、前腕部にある筋肉を連携させる、ということでが大切ですね。

母指球筋だけに頼らない親指での弾き方

それでは、どうすれば母指球筋に負担のかかりすぎない弾き方ができるのでしょう。

これまで確認したことから、考えてみました。

親指で手を支えない

親指は太くがっしりしていて、見るからに頼りがいがあります。

また、動きも大きいため、ついつい頼ってしまうということがあるように思います。

特に指くぐりをするときなど、親指で弾いているときに手全体をそこで支えているような状態になっていないでしょうか。

私、思い当たります。

一つはこれが痛める原因ではないかと思います。

親指で過度に鍵盤を押さえるようなことのないよう、腕を使ってしっかり支える必要があります。

手首にある骨(関節)から動かす

上に挙げた手の骨の構造から分かるように、指の骨は手首にある骨から分かれています。

親指も同様。

親指も目に見える分かれている部分だけを動かすのではなく、手首の関節から動かす意識を持つことが大切です。

そうすると、母指球筋だけではなく、前腕から伸びる長母指伸筋を使うことになるはずです。

そうすることで、もっと親指の動きが安定しますし、少し母指球筋への負担が減るのではないかと思います。

腕の回転を利用する

これは、特に指くぐりをするときに気をつけることですね。

親指をくぐらせるとき、親指だけをグイっと掌の下へ入れるのではなく、前腕を少し上げて親指側へ傾けるようにします。

その時、前腕から小指にかけてはまっすぐにすることが大切です。

そうすることで、母指球筋の母指内転筋や母指対立筋を酷使しないで済むことになるのではないかと思います。

指くぐりの場面だけではなく、親指を使うときは前腕を少し親指側に回転させると楽に動かせるようになりますね。

これが要するに「指だけで弾かない弾き方」ということになるのではないでしょうか。

参考記事→指くぐりの仕方についてこちらの記事にまとめています。

まとめ~指の動きだけではなく~

ピアノは指を動かして弾きます。なので、指だけで弾いているように思いがち。

でもそうではないんですよね。

指は手に、手は腕に、腕は肩に、肩は胴体にくっついています。

なので、体全体の使い方を考えて弾く必要があります。

上に書いたことは、腕の動きまで。私の認識ってまだここまでなんですよね。

本当は、胴体部分がどう関与しているのかも視野に入れなければいけない。

親指の使い方をいろいろと考察しましたが、本当はまだ足りない。

ということを踏まえたうえで、ちょっとでも参考になったら嬉しいです。

(公開日:2017年11月1日 最終更新日:2024年5月14日)

参考記事

⇩指くぐりの仕方についてこちらの記事でまとめています。

コメント