私の教室では、新しい曲に取り組むことになった時、初めて弾く段階からまずは両手で弾いていきます。

確かに大変です。つっかえつっかえです。なかなか先に進みません。

でも、片手ずつ弾いていくより、この方がずっと効率がいいと考えています。

この曲はどんな音がするのか、ということを最初から感じてもらうことが最大の理由です。

初めての曲のレッスンの順番

私の教室では、初めての曲を弾くときに、

まずは右手だけで弾いてみよう

弾けるようになったら左手だけで弾いてみよう

それもできるようになったら両手で弾こう

というレッスンはしません。

初めから両手で弾いていきます。

新しい曲の練習はこんな順番で

新しい曲に入った時の大まかなレッスン順序は、次の通りです。

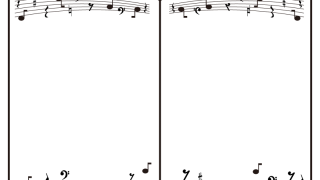

- その曲の調、拍子、速度記号を確認

- その曲の構成を確認

- その曲の特徴を確認

- 音符を読んでいく

- 両手で弾く

その曲は何調か、何拍子か、どのくらいの速さの曲か、をまずは確認します。

この事が分かっていないと、弾くことはできない。最低限必要なことです。

これは、楽譜の一部分を見ればすぐにわかります。

次に、楽譜全体を見通して雰囲気の変わっているところはないか探してもらいます。

リピート記号があったりするとわかりやすいですね。

ないところについても、音符の並びやスラーの切れ目などから考えていきます。

これをすることによって、曲の構成を確認します。

ここから全く違うメロディーが始まってるね、とか、また始めと同じメロディーが出てくるね、とかを見ていきます。

曲の構成が分かったところで、一つ一つのフレーズのまとまりごとに特徴的な部分を探してもらいます。

おんなじリズムが並んでる、とか、スラーが長い、とか、スタッカートばっかり、とかそういうことを見つけてもらいます。

そして、そのまとまりの部分の音を読んでいきます。右手の部分、左手の部分それぞれです。

そこまでやってから、両手で弾いてもらいます。

関連記事→初めての曲を弾くときの方法をこちらの記事にもまとめています。

スポンサーリンク

初めての曲でも両手で弾くことでサウンドが感じられる

曲は右手の部分だけ、左手の部分だけ、でできているわけではありません。

両手で弾く曲は両手で弾く音でできています。

なので、初めからどんな音でできているのか、どんな音が鳴るのかを感じてもらうため両手で弾いてもらいます。

簡単ではありません。子どもたちはつっかえつっかえ苦労しながら弾いていきます。

まったく初めて弾く曲なので。

そして私は、弾き終わるまでひたすら待つ。ほとんど口は出しません。

でも、案外弾けるものだなぁと感じます。

弾く前に拍子を確認し、特徴を見つけるときにリズムも理解し、口に出して音も読んでいるので。

また、曲全部を弾くのではなく、曲の構成単位ごとに分けて弾いていくので、数小節ずつですし。

初めから両手で弾くことで、初めから「こんな感じの曲かぁ~」と思いながら弾くことができます。

これは、曲を理解するうえでとっても大事なことだと思います。

片手練習もします

両手で弾くことしかしない、というわけではなく、片手ずつの練習も大いにします。

両手で一通り弾いたら、片手ずつ弾いて一つ一つの音を確認し直し、弾きにくいところの練習をします。

指使いを確認したり、部分練習をしたり。

両手でばかり弾いていると、だんだん手癖で弾くようになり、一つ一つの音の認識が甘くなってしまいます。

それは、あいまいな弾き方にも結び付いてしまうのではないかと思うので。

片手ずつ弾くことも、とっても大切なことです。

まとめ 初めから両手はその曲を早く知るため

楽譜に書かれている音符をただただ出していく、という弾き方から脱したいと思い、このような方法を取るようになりました。

始めのうちは、調を確認して拍子を見て・・メロディーのまとまりはぁ・・リズムはぁ・・など、一つ一つ時間をかけてやっています。

でも、慣れてしまえば大して時間のかかることではないハズ。

調や拍子、速さなどは、楽譜の一番最初を見ればわかることですし、リズムや曲の特徴なども慣れれば一瞬で読めるもの。

曲の基本情報を瞬時に理解し、あとは、ザッと楽譜を見て、メロディーが聴こえるようになるといいな、理想だな、と思っています。

すぐにできるようになることではありません。

何度も積み重ねていくことでそこへ結びついていく。

そう考えて、この方法にこだわっています。

(公開日:2016年8月25日 最終更新日:2024年12月5日)

コメント