昨今、山のようにあるピアノ導入教本ですが、それぞれいろいろな工夫をして作られていますね。

行きつくところは同じ。でも、それまでの道筋は様々です。

ということで、今回は「両手奏になってからの進み方」という視点で比べてみました。

比べてみた教本は以下の4つです。

どれもよく知られてたテキストかと思いますし、自分の教室でも使った経験のあるものです。

両手奏が始まってからの進み方も、それぞれ特徴がありますね。

今回、3ページにわたって一つ一つ細かくまとめてみました。

教材選びの参考になればうれしいです。

関連記事→こちらの記事で上記4冊+1冊の教本の1巻の内容を比較しています。

『ピアノランド』の両手奏の進み方

まず、『ピアノランド』からです。

始めて両手奏が出てくるのは、1巻の終わりの方の1曲です。

今回は、2巻、3巻について両手奏の状況を詳しくまとめていきます。

関連記事→こちらの記事で、『ピアノランド』1~3巻の内容を紹介しています。

1巻の両手奏は、最後から2つ目の曲で2小節のみです。

具体的には以下の形。

1小節目:左右でリズムは同じ、違う音(右は同じ音、左は音が変わる)

2小節目:左右でリズムも音も違う(左は同じ音)

ちなみに、1番最後の曲では両手奏は出てきません。

本格的に両手奏が始まるのは、第2巻からです。

特徴は

様々な形が混在

ということかと思います。

以下に詳しくまとめていきます。

2巻 様々な形が混合

『ピアノランド』2巻は、全20曲のほとんどが両手奏です。

内3曲のみ、メロディーを左右で弾き継ぐ(つまり両手同時には弾かない)形になっています。

両手奏の状況は様々です。

具体的には・・

- 左右で同じリズムを弾く

- 左右どちらか一方は1小節伸ばす

- 拍子に合うところで弾く(拍子を打つように弾く)

大きく分けると、この3つになります。

各1曲がどれか1つに当てはまる、ではなく、1曲の中で2つの両手奏の形が出てくる場合も多くあります。

1つ目の「左右で同じリズムを弾く」は、文字通りの意味です。

でも、「左右で同じ音、同じ指」ではありません。リズムは同じだけれど音は違う。使う指も違う。

ユニゾンや並行奏でもないということです。

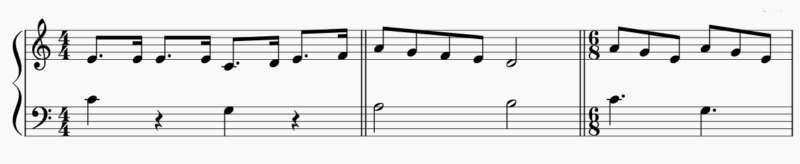

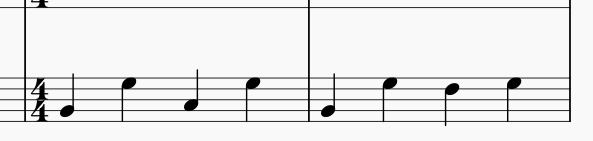

⇩例えばこんな形です。

2つ目の「どちらか一方は1小節伸ばす」は、例えば、右手はメロディーを弾き左手は全音符、といった形です。

⇩例えばこんな形

ほとんどが「右手でメロディー左手で伸ばす」という状況になっていますが、ごく一部、左手メロディーもあります。

3つ目の「拍子に合うところで弾く」は、各小節の1拍目のみ弾く、とか、1拍目と3拍目で弾く、などの形です。

4分音符と休符の形もあれば、2分音符2つで1小節(6/8拍子の場合付点4分音符2つで1小節)になっているものもあります。

⇩こんな形ですね。

進み方も混合

上に挙げた3つの両手奏の形は、曲が進むにつれて順番に出てくるわけではありません。

最初の5曲は1つ目の形。次の5曲は2つ目の形・・ではなく、それぞれの形がいろいろな曲に出てきます。

そして、3つのうちの2つの形が1曲の中で出てくる、という場合が多い。

ほとんどが2つ目だけれど最後の2小節だけ3つ目の形、というように、ごく一部だけ別の形になっているものもありますが、半々の曲もあります。

1つの形のみの曲もありますが、その方が少ないです。

ちなみに、1曲の中に3つの形すべて出てくることはありません。

いろいろな形の両手奏がその曲の状況に応じて使われている、ということですね。

3巻 音域広がり動きも複雑に

3巻の両手奏は以下のようになります。

- 4度や5度の音移動が頻繁

- 左右とも五指固定ではない

- ユニゾン、並行奏

- 和音で移動

- 半音階

- リズムが複雑に

左右ともに音の動きが大きくなり、4度や5度の動きは頻繁に出てきます。

指広げや少しポジション移動をすることで音域を広げていきます。

また、多くはないですが左手でも指くぐりが出てきます(右手は2巻の終わりの方ですでに登場)。

つまり、左右ともに5指固定ではないということですね。

ユニゾンや並行奏もよく出てくるようになります。

8分音符の連なりや付点のリズムなどが混ざった状態で、単純な動きではないですね。

和音もちょくちょく出てきます。すべて二和音です(右でごく一部に三和音あり)。

和音で移動する形も左右ともに出てきます。

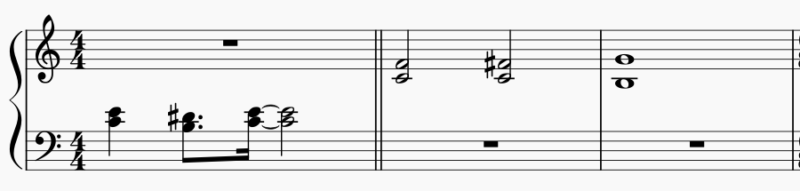

⇩左右それぞれ和音で動く例。

ごく一部、両手ともに和音という部分がありますが、両手ともに和音で移動する形はありません。

半音階も左右ともに出てきます。左右同時に出てくることはありません。

リズムも複雑になってきて、付点のリズムもありますし、小節の頭が8分休符といった形もあります。

こうしてみると、3巻は、もはや”両手奏の練習”ではない、という印象です。

両手で弾くことを当然のこととして、様々な曲を弾いていくという感じですね。

いきなり様々な形が出てくるわけではありません。

はじめは、隣り合った音で動いたり同じ形の動きが続いたりしています。

後ろへ行くほど、音の動きが大きくなり、左右ともによく動くようになり、和音の移動や半音階が増え・・だんだん複雑になっていきます。

2巻までに経験したことをさらに発展させて、どんどん曲を弾いていこう!

そんな内容ですね。

『ピアノランド』両手奏のまとめ

2巻から本格的に両手奏が始まる『ピアノランド』。

大きく分けると3つの両手奏の形があり、2巻の中にちりばめられているといった状況です。

でも、曲の難易度が高いのかというとそうではありません。

全体を通して音の動きは少なく、音域が少しずつ広がりますが、5指固定で弾ける曲がほとんどです。

左手は右手で弾くメロディーよりもさらにシンプル。

音の数が少なく、いくつかの決まった音を弾くといった形が多いですね。

3巻に入ると、右手も左手もよく動くようになり、複雑な動きも多くなります。

5指固定ではなく、少し広い音域を弾くようになり、いろいろなリズム、和音、半音階も出てきます。

両手奏の練習、というより、曲としての難易度が一段上がった、という感じでしょうか。

『ピアノランド』の最大の特徴は「曲集」であることだと思います。新しく出てきた事柄の説明といったページはありません。

そして、左手が単純な伴奏系ではない、ということも大きな特徴です。

両手を駆使して様々な雰囲気の曲を楽しく弾くことで、自然に両手奏を身に付けていく。

そんな形の教本だと感じています。

『ピアノひけるよ!ジュニア』の両手奏の進み方

次は、『ピアノひけるよ!ジュニア』の両手奏の進み方を見ていきます。

関連記事→こちらで『ピアノひけるよ!ジュニア』1~3巻の内容を紹介しています。

『ピアノひけるよ!ジュニア』で両手奏が始まるのは、2巻の途中からです。

左手で弾く音域は、1巻で中央ドから下へドシラソファまで広がっていて、その状況で2巻の途中まで進みます。

そして、両手奏が始まるところで、中央ドの1オクターブ下のドからドレミファソの場所を弾く形になります。

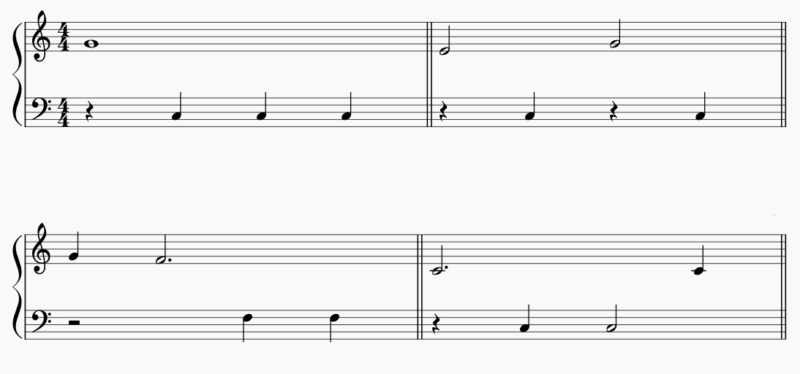

⇩この場所ですね。

特徴は、

左手をどんどん動かす

ということではないでしょうか。

その後の状況を、2巻と3巻それぞれまとめます。

2巻 「伸ばす」から「動く」へ

まず、左手でメロディーを弾くことから始まります。

具体的には以下のように進みます。

- 左手でメロディーを弾く(1曲)

- 両手ユニゾンでメロディーを弾く(3曲)

このように進んだ後、右手メロディー左手伴奏という形になり、左手の弾き方が以下のように進みます。

- 1曲すべて同じ音で1小節伸ばす

- 1曲すべて同じ音で、メロディーで音を伸ばす部分のみ4分音符を弾く(同音)

- 1曲すべて1小節伸ばす形だが、音が2つになる

- 1小節伸ばす形(音2つ)+曲の一部でメロディーと同じリズムを弾く(同音)

- 1小節伸ばす形(音2つ)+1小節内に2分音符で音が変わる

- 1小節伸ばす形(音3つ)+メロディーで音を伸ばす部分で4分音符を弾く際音が変わる(2音)

そして最後の曲では、

小節の途中に休符が入る

という形になっています。

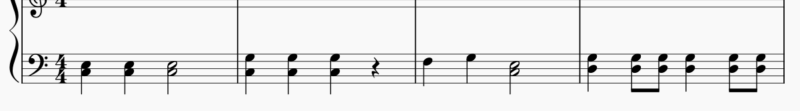

⇩4/4拍子の曲で、例としてはこのような感じです。

音は、ほとんどの曲で中央ドの1オクターブ下のドとその5度上のソですが、一部ファが加わって3つの音になる曲もあります。

ドとソはわりと頻繁に行き来します。ずっとソで最後だけドという曲もあります。

3巻 様々な動き方に

3巻の両手奏は、以下のような形が加わります。

- 4分音符で動く

- メロディーとの並行奏

- 対旋律のような動き

- 二和音の登場

まずは、左手が4分音符で動く形が出てきます。

「ド↗ソ ド↗ソ」や「シ↗ソ シ↗ソ」といった形がほとんどですが、一部「シ↗ソ ド↗ソ」や「シ↗ソ ファ↗ソ」もあります。

⇩こういうことですね。

そして、メロディーと同じリズムで並行して弾く「並行奏」が加わります。

ユニゾンではなく並行奏なので、左右で音が違うということになります。

また、対旋律のように動く部分も出てきます。

だんだんこれらが1曲内で混ざるようにもなり、1曲の中でいろいろな形の左手の弾き方をするようになります。

そして、終わりの方には「アルベルティ・バス」の動きが出てきます。

左の音域は変わりません。

3巻すべて通して「中央ドの1オクターブ下のドからドレミファソ」で、一部ドの下のシが出てきます。

新たに加わるのは二和音です。ド↗ミ、ミ↗ソ、ド↗ソ、シ↗ソが所々で出てきます。

右手にもあります。

⇩左手の二和音の例です。(1曲の中にすべて出てくるわけではありません。)

右手は基本的にメロディーのみを担当しますが、指替えや指くぐりなどをして音域が広がります。

右手は5指固定ではなくなるということですね。

そして、最後の数曲で「中央ドの1オクターブ上のドレミファソ」まで広がります。

⇩この場所ですね。

『ピアノひけるよ!ジュニア』両手奏のまとめ

『ピアノひけるよ!ジュニア』は、2巻の途中から両手奏が始まります。

特徴は、「左手をどんどん動かす」ということですね。

まず左手でメロディーそのものを弾くことから始まるので、いきなり動きます。

そして、ずっと同じ音で1小節伸ばす形や、4分音符と2分音符のリズムが出てくるなどし、1曲の中で2つの音、3つの音と動くようになります。

3巻に入ると、常に4分音符で動くなど、1小節内でよく動くようになります。

また、メロディーとの並行奏や対旋律のように動く形が出てきます。

1曲の中で様々な左手の動きをするようになるので、これが少し難しいかな・・という印象です。

また、それと同時に、右手は指替えや指くぐりなども加わります。

童謡などよく知られている曲で練習をする、というのが『ピアノひけるよ!』シリーズの特徴。

メロディーは右手、とはっきりしているので左手に集中しやすい、というのがメリットといえるのではと思います。

関連記事→こちらで『ピアノひけるよ!ジュニア』を紹介しています。

次のページでは、『ぴあのどりーむ』と『オルガン・ピアノの本』についてまとめています。

コメント