「発達障害」という言葉が一般的に知られるようになって久しく、ピアノ教室に通う子ども達も増えているように感じます。

ここ「音楽室ゆう」でも、全生徒数の約半分が発達障害のある子、という時期もありました。

といっても、そもそも小さな教室なので、実際の人数はそれほどでもないんですが・・

「音楽室ゆう」では、音楽療法とピアノのレッスンの2本柱で運営しています。

音楽療法とピアノのレッスンの違いをまとめてみようと思います。

そもそも教室に通う目的は?発達障害があってもなくても・・

何を目的に教室へ通うのか。

結局は、このことに尽きるように思います。

ピアノを弾けるようになりたいならピアノのレッスン、ということになりますね。分かりやすい。

そうではないのなら音楽療法。

単純に考えると、そういうことになります。

音楽療法の目的とは?

ピアノのレッスンの目的は「ピアノを弾けるようになる」ということで、とても分かりやすい。

では、音楽療法の目的はどういうものでしょう。

それは、一人一人の状況によって実に様々な目的で行われます。

- 音への過敏性の緩和

- コミュニケーション能力の向上

- 集中力の向上

- 自己抑制力の向上

- 発声・発語を促す

- 身体機能の向上

- 衝動性の緩和

などなどなどなど・・・10人いれば10通りの目的になります。

子どもの場合は、大きく「発達を促す」という言い方になることが多いでしょうか。

主要な目的へ向かってさらに細かく目標を立てたり、ということをしながら、2つ3つの目的をもって行うことも多くあります。

2年や3年、さらには5年10年という長きにわたって、その子の成長に沿って目的を見直しながら続けていく場合もあります。

そうした目的を、音楽を使って達成させていくのが音楽療法です。

音楽療法とピアノの関係

子どもの音楽療法の場合、「音楽を使って発達を促していく」ということになります。

その”音楽”とは、歌ったり踊ったりすること、楽器を鳴らすことなど、すべて含まれます。

目的に合った音楽を使って行います。

当然ピアノを使うこともあります。

ピアノを弾けるようになることが目的にはならない

音楽療法でピアノを使うことはよくあります。

多くは、ピアノの演奏に合わせて歌ったり踊ったり、または別の楽器を鳴らしたりすることになります。

もちろん、本人に弾いてもらうこともあります。

一緒に弾くこともありますし、一人で弾いてもらうこともあります。

でも、「ピアノを弾けるようになる」ことが第一の目的ではありません。

ピアノを弾くことによって得られる効果、が目的になりますね。

例えば、

- 1曲弾きとおすことを通じて集中力を養う

- 1音1音を聴き分けることを通じて物事の認知力や注意力を高める

- 好きな曲の演奏を通じて自己肯定感を高める

- 演奏を発表することを通じて自信の回復を促す

などなどなどなど・・・です。

ピアノを弾くことによって得られることはたくさんあります。

でも、音楽療法の場合はピアノはあくまでも手段です。

一方で、ピアノの演奏がより上手になっていくということは大いにあり得ること。

副次的な効果として、「ピアノを弾けるようになる」「演奏力が向上する」ということはありますね。

ピアノレッスンの副産物としての音楽療法的効果

逆に、「ピアノを弾けるようなること」を目的にピアノのレッスンを行っても、音楽療法的な効果を得られる場合もあります。

例えとして上に挙げた4つのことも、ピアノレッスンを続けた結果、副産物として得られる、ということも大いにあり得ます。

「ピアノを弾くと脳トレになる」と言われますが、それと同じですよね。

ピアノが好きで上手になりたくて弾いてきたら、脳トレにもなっていた、ということです。

障碍があるわけではない定型発達の子どもたちだって、日々の生活に困難をきたすほどではなくても、いろいろなことを抱えています。

どうも集中力がない、

とか、

どうも人とのかかわりがうまくいかない、

とか、どうも自分に自信がない、

とか・・。

それが、ピアノを続けることで落ち着いた、ということはありますよね。

ピアノレッスンなのか音楽療法なのか・・目的をはっきりとさせて

同じようにピアノを使っていても、主たる目的が何かという違いでピアノのレッスンなのか音楽療法なのかが変わります。

そして音楽療法の場合、ピアノ以外で行った方がいい、ということもあり得ます。

発達障害があってピアノ教室へ通う場合、ご本人もご家族も、そして、指導者も、主たる目的を何に置くのかをはっきりさせることが大切だと思います。

障碍を持っているから音楽療法だ、と単純にはなりませんし、ピアノのレッスンを行って本当に良いのか、ということもあります。

ご本人やご家族の意向、そして現状をよく見て、はっきりと目的を定める必要があると思います。

ピアノのレッスンも音楽療法も

実際にこれまで障碍を持つ子との関わりのなか(数は少ないですが)、二つを組み合わせた内容を行うということはしてきました。

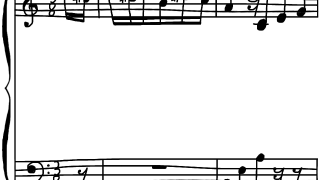

メインはピアノのレッスン。テキストを用いて、音符を読むことや指づかいや手の形に注意しながら曲のレッスンを進めていきます。

一方で、ピアノのレッスンでは普通やらないような、音楽療法の目的をはっきりと入れたピアノを弾く以外の音楽活動も同時に行います。

ピアノを弾けるようにすることと並行して、発達を促すような音楽活動も行う。

このような、二つを組み合わせたレッスンというのは可能ではないかなと考えています。

どちらにも重きを置いた内容を行うということですね。

厳密に考えれば、音楽を使うという意味では、全く関係がないということはあり得ないわけで、音楽療法として行ったことがピアノを弾くことに役立つということもあります。

すべては一人一人の状況による

ピアノのレッスンも音楽療法も、というレッスンを行うこともある。

でも、忘れてはいけないのはそれができない場合もある、ということです。

すべては、その子一人一人の状況による、ということです。

障碍を持っていてもごく一般的なピアノのレッスンが可能な場合もありますし、難しい場合もある。

ピアノを使った音楽療法という方法もありますし、ピアノ以外で行った方がいい場合もある。

二つを組み合わせたものが可能な場合もあるし、音楽療法のみに絞った方がいい場合もある。

大事なのは、その子の状況をきちんと把握し、主たる目的をはっきりとさせて臨むことだと思います。

目的があいまいだと内容もあいまいなものになってしまうので。

「障碍のある子のピアノレッスンは音楽療法か?」

それは、目的をどこに置くかによって変わる、ということですね。

(公開日:2016年7月16日 最終更新日:2022年12月22日)

コメント