ピアノを弾く音がとっても小さい。そして、弱々しい。

そういうお悩み、あるのではないでしょうか。

実は、私の教室へレッスンに来ている子の中にもいます。

ピアノを弾くときの手の形が悪いわけではない。

年齢は低くないので、力がないわけではない。

ではなぜ??

これはおそらく、筋肉をうまく使えていないからではないかな・・と思います。

どういうことか。そのあたりをまとめてみました。

音の強弱どう弾き分ける?~ピアノの構造から考える~

どう弾くか、ということはあっても、実際に音を出すのはピアノです。

まずは、ピアノの音が出る仕組みを確認します。

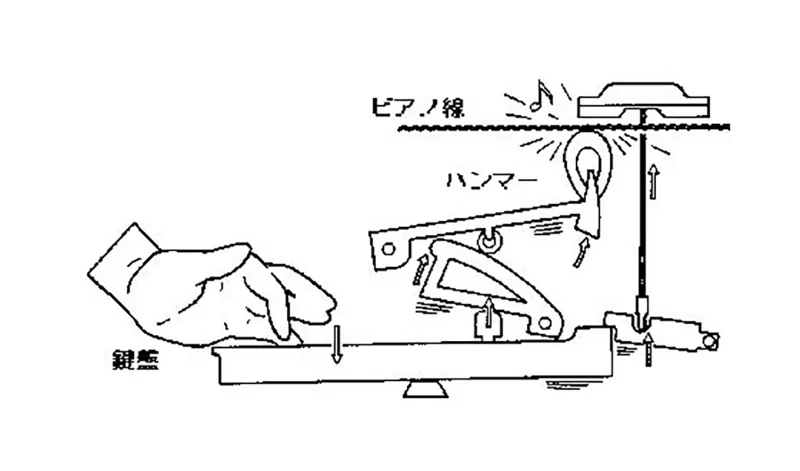

ピアノの構造

⇩こちらがピアノの音を出す部分の構造です。

一番左にあるのが鍵盤ですね。これを押すとハンマーが上がり、弦(ピアノ線)を下からたたきます。

たたかれた弦は振動し、音を出します。

鍵盤を押すと、ハンマーが上がるのと同時に、弦の上にあるダンパーも上がります。

そのため、ハンマーでたたかれた弦が振動を続け、音が鳴り続けるということです。

鍵盤から手を離すと、ダンパーも弦の上へ戻り振動を止めるため、音も止まります。

ピアノの中がのぞける場合は、見てみるといいですよね。弾きながら見ると、とてもよく分かります。

レッスンでも、子どもたちはピアノの中に興味津々です。

構造を知っておくことは大事だと思うので、見たがる時には好きなだけ見せます。

あまりに長いときは声をかけますが。

そろそろ弾こうか~

強弱の違いは何が変わるの?それはスピードです

音が出る仕組み自体は、わりと単純なんですよね。

じゃあ、音の大きさの違いは何が変わるからなのか。

それは、弦をたたくスピード。つまりは、鍵盤を押すスピード、ということです。

『ピアニストならだれでも知っておきたい「からだ」のこと』に以下のように書かれています。

音の大きさと質は、鍵盤の底に伝えられる重さや力の量ではなく、鍵盤が下降する速度によって変化するということです。(中略)下降する速度のみが、打弦するハンマーの速度を決定し、それが音の大きさと質を決定するのです。

『ピアニストならだれでも知っておきたい「からだ」のこと』第7章ピアノのマッピングよりP.145

*太字は原文では下線になっています。

また、『シャンドールピアノ教本』には、以下のようにあります。

ピアノの音は、ハンマーが弦を打ち、それによって弦が振動することによって、生み出される。つまり音質の良し悪しを左右するのは、ハンマー(フェルトで覆われている)の表面に使われている素材とその質、硬さや柔らかさ、弾力性、湿度の状態である。もしこれらの条件が十分に整っていれば、ハンマーが弦を打つ速度を変えることによって、強弱のレベルや音質を変化させることができるのである。要するに、重量・質量・力・強さ・緊張・弛緩・ポジション・筋肉・神経・関節・骨・肩・腕・手・指はすべて、ハンマーを適切なスピードで動かすという目的に奉仕しなければならないのである。

『シャンドールピアノ教本』第1部ピアノ技術における基本要素 第2章ピアノ よりP.28

音の”質”ということを考えれば、上に書かれているようにハンマーのフェルトの状態や響板への伝わり方、その時の天候(湿度)など様々な要素が絡んできます。

でも、ただただ音の強弱ということだけを見れば、鍵盤を押す「スピード」のみに左右されるということです。

ということは、音が小さい、そして弱々しい状態から脱出するには、すばやく鍵盤を押せばいい、ということですね。

関連記事→フォルテ(f)の弾き方についてこちらの記事にまとめています。

引用文献はこちら⇩です。

スポンサーリンク

大きな音を出すために「すばやく」弾くにはどうすれば?

すばやく鍵盤を押す。

それは、上から力まかせにたたきつける、ということではありません。

そりゃ、そうすれば音は大きくなりますが。

冒頭に、「筋肉がうまく使えていない」と書きましたが、ポイントはそこだと思うのです。

どこの筋肉をどのように使うのか

「うまく使えていない」って、どこの筋肉を?

それは、腕の筋肉です。

ピアノは、基本的に腕の筋肉を使って手首をしっかり支え、指は自由に動かせるようにしておいて弾きます。

でも、それだけだと小さい音しか出ません。

より大きな、しっかりした音を出すためには、上腕から繰り出される鞭のような動きが必要です。

『シャンドールピアノ教本』では「投げの動作」という表現がされています。

まさにボールを投げるような動作を考えるとわかりやすいと思います。

ボールをより速いスピードで投げようと思ったら、まず肘を引いて体をひねって、肩から腕全体で鞭のようなしなりを効かせて投げますよね。

『シャンドールピアノ教本』にも、スタッカートの弾き方を解説したページに、ボールを投げる時の動作を例として挙げ、「投げの動作」について説明されています(P139)。

これがとても分かりやすかった。

ピアノを弾くときもそれと同じ。

腕の筋肉を使ってしならせて、指へスピードを伝える、ということです。

『シャンドールピアノ教本』にはこのように書かれています。

「短い梃子よりも長い梃子を用いた方がより速いスピードを出せる」というのが本当のところであって、だからこそ我々は、前腕の運動に上腕をも参加させなければならないのである。腕全体を用いれば、鞭のような動きによって、指先のスピードを増すことができる。大きな音量とは、大きな重量のことではなく、より長い梃子が作り出す、より速いスピードのことである。理想は、最小の重さと最大限の長さの梃子を組み合わせて、最大限のスピードを生み出すことである。伸ばした腕のわずかな筋肉の活動(「投げ」の動作)を用いることによって、重力が生み出す加速を増大させることが出来るのだ。

*太字は原文通り

『シャンドールピアノ教本』第2部 五つの基本動作 第4章 自由落下よりP.60~61

この腕をうまく使って弾くことができているか。そこが重要かと思います。

腕を使う、というのは、つまり、腕の筋肉を使う、ということですね。

筋肉は鍛えなくて・・?いいんです!

強いしなりをつくって強く打ち出すためには、腕の筋肉を鍛える必要があるのか・・?

それは必要ないようです。

『ピアニストの脳を科学する 超絶技巧のメカニズム』に次の様に書かれています。

ピアニストの指の筋力が一般人に比べて特別に強いのかというと、かならずしもそうではないのです。というのも、指先で物をつまむ力や、手の握力を計測したところ、ピアニストと音楽家でない人の手指の筋力には、顕著な差がありませんでした。また、指の動きが速いピアニストほど手指の筋力が強いのかというと、それもまたNOであるという実験結果も出ています。

『ピアニストの脳を科学する 超絶技巧のメカニズム』第1章 超絶技巧を可能にする脳 1ピアニストの指はなぜあれほど速く動くのか? よりP.5

このことから考えて、問題は筋力ではない、ということが分かります。

筋力は人並みにあればいいんですね。要は「うまく使えているか」ということです。

弾くときに、ただ指を動かして鍵盤を押すのではなく、肩から腕全体を使って、その力を借りて、効率よく動かせているか、ということ。

指を動かすための筋肉は、手のひら、前腕の中にあり、前腕を動かす筋肉は上腕にあります。

これらを連携させて使えているか、ということですね。

小さい音を出すには、腕の筋肉はそれほど借りなくてもいい。

でも、指を動かすスピードをアップさせて強い音を出すためには、腕からしっかり働いてもらわなければいけない。

それがうまくできるか、できているか、ということですね。

関連記事→『ピアニストの脳を科学する~超絶技巧のメカニズム』をこちらの記事で紹介しています。

小さい音からしっかりした音へ~具体的な手の動き~

今回のテーマは、小さく弱々しい音からの脱出です。

フォルテッシモ(ff)で弾こう、というものではありません。

「腕のしなりを効かせて投げの動作で弾く」といっても、それほど大きな動きになるわけではありません。

でも、わずかな、小さな動きではありますが、基本的にはそのように弾くことになります。

⇩ちょっと弾いてみました。3拍子です。1音1音アクセントをつけるような形で弾いています。

う~ん、分かりにくいでしょうか・・

でも、指だけではなく腕を使って弾いているのは分かっていただけるのではないかと思います。

まとめ ピアノを弾くにもフォームが大事

スポーツの場面では、フォームを研究するのはとても大事ですよね。

フォームを変えたら、もっと速く走れた、もっと遠くへ投げられた、もっと遠くへ飛べた‥などなど。

ピアノを弾くにもフォームが大事。

もっと楽に、もっとスムーズに、もっとコントロールできるように・・

ひたすら弾くだけではなく、身体全体をどのように動かせばいいのかを研究する。

このブログでも散々書いていますが、ピアノは指だけで弾くものじゃない。

いろいろと考えていくと、やっぱりそこへ行きつきます。

(公開日:2018年9月14日 最終更新日:2024年5月22日)

![ピアニストならだれでも知っておきたい「からだ」のこと [ トーマス・マーク ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5057/9784393935057.jpg?_ex=128x128)

![シャンドール ピアノ教本 身体・音・表現 [ ジョルジ・シャンドール ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7631/9784393937631_1_5.jpg?_ex=128x128)

![ピアニストの脳を科学する 超絶技巧のメカニズム [ 古屋晋一 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5637/9784393935637.jpg?_ex=128x128)

コメント