コルネリウス・グルリット作曲の「野原で踊ろう Op.210-14」を紹介します。

この曲は、『こども音楽会 Op.210』というグルリットの小品集の中の1曲です。

全体的に、タイトル通りの踊るような軽やかさを感じられる、かわいらしい曲ですが、表現の幅の広い曲だな、という印象です。

なお、楽譜は『ちいさな手のピアニスト4』(ヤマハ)収載の物を使用しています。「踊ろう」は「おどろう」とひらがなになっています。

演奏家でも作曲家でもない私が、演奏するうえで感じたことを書いています。

間違い等が含まれている可能性もあります。

ご理解の上、お読みください。

「野原で踊ろう」はこんな曲

「野原で踊ろう」は以下のような曲です。

| 題名 | 野原で踊ろう(原題:Tanzchen im Freien) |

| 作曲者/国 | コルネリウス・グルリット(1820-1901)/ドイツ |

| 時代区分 | ロマン派 |

| 調性 | ヘ長調 |

| 楽式 | 三部形式 |

| 拍子 | 2/4拍子 |

| 速度表示 | Allegretto |

小節数は48。私が使用した『ちいさな手のピアニスト4』では、1ページ4段で3ページになっています。

演奏時間は約1分でしょうか。

以下に、私が演奏するうえでポイントだと感じたことをまとめていきます。

A楽節とB楽節の対比がポイント

この曲は、A-B-Aという構成でできている「三部形式」です。

私は、

A楽節とB楽節の雰囲気を変える

ことを大事に考えて演奏しました。

では、何をもってどのように変えるのか。

それには、A楽節の特徴とB楽節の特徴それぞれをつかむ必要があります。

まずはA楽節。

A楽節は、「16分音符2つと8分音符」という細かいリズムの連なりでメロディーが作られています。

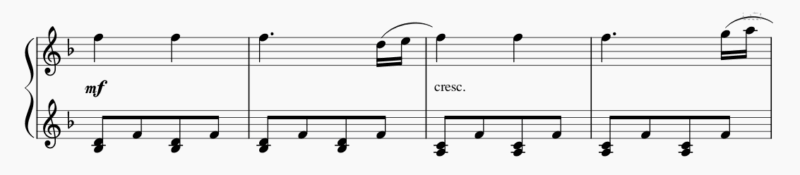

⇩こちらは、曲の冒頭部分です。

はずむような軽やかさを感じます。

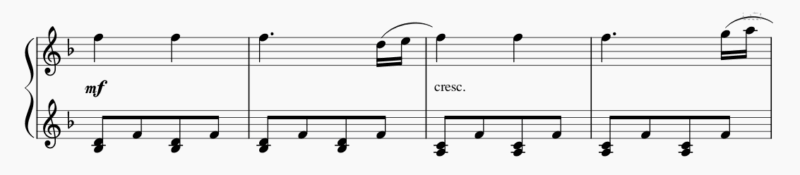

一方B楽節は、主に4分音符のメロディーです。

⇩こちらは、B楽節の冒頭です。

落ち着いたゆったりした印象を持ちます。

こうしたことから、

A楽節:軽やかで動きのある演奏

B楽節:ゆったりと大きく揺れるような演奏

といったことをイメージして弾きました。

では、具体的にどのように弾くのか。以下にまとめていきます。

A楽節の軽やかさを出すために

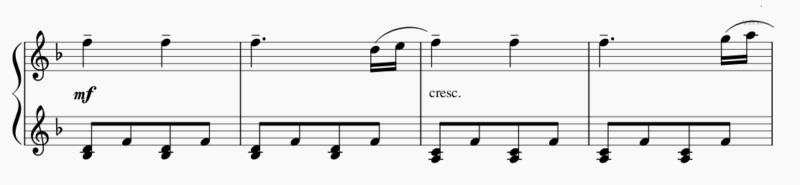

A楽節は16小節ありますが、さらに8小節ずつ2つに分けられます。

⇩こちらから始まる8小節と‥

⇩こちらから始まる後半部分です。

このように、2つの違うメロディーで構成されています。

どちらも16分音符と8分音符が主で、リズミカルでスピード感があります。

そうしたことから、音を切って演奏しています。

⇩このような形。

A楽節後半も、⇩このように弾いています。

楽譜には、スタッカートは全く書かれていません。でもこのように弾いています。

スラーも書かれていないですし、切って弾くものアリかなと考えて。

リズムや音の動き、アーティキュレーションから考えて、タイトル通り”踊る”イメージで弾きたいと思うと、こうしたくなります。

あくまでも”踊る”イメージ。あまりに短く鋭く弾くのはまた違うように思います。

実際にはスタッカートは書かれていないので、短くなりすぎないよう注意しました。

A楽節前半 左は「ホルンの5度」

A楽節前半の左手は、「ホルンの5度」を奏でています。

これは冒頭部分ですが、これに続くところもそうです。

この響き、大切にしたいですよね。

この音があるだけで、明るく広々としたイメージを感じます。

この音を大事にしたくて、あっけなく過ぎてしまうことのないよう少し長めに弾くようにしました。

B楽節はゆったり弾きたい

B楽節はこの4小節から始まります。

A楽節とは違って4分音符が並びます。

左は8分音符の連なりですが、音は大きく動くことはほぼありません。

そうしたことから、のびやか~なイメージを感じます。

”踊り”もゆったりとした感じかな・・と。

ということで、⇩このようにテヌートで弾くようにしました。

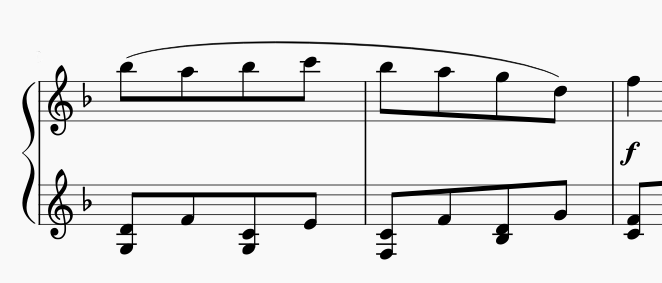

B楽節にも、A楽節後半のように左右ともに8分音符で動くところがありますが、そこも滑らかに弾くようにしました。

⇩こちらは、上の楽譜の続きの部分の左右ともに8分音符で動くところですが、このような形で弾いています。

実際にはスラーは書かれていませんが、このように弾きました。

ここまではB楽節前半ですが、後半も同じです。

のびやかなイメージで弾きたいとなると、滑らかに弾くことになり、スラーがかかっているような演奏になっています。

再びA楽節 曲の終わりへ向けて

B楽節が終わると、再びA楽節が始まります。

曲全体としては最後の部分ですが、音はA楽節と全く変わりません。

弾き方も、軽やかな雰囲気大切に、スタッカートが書かれているような形で短く切って演奏しています。

ただ、強弱記号は少し変わっています。一段階大きくなっています。

p→mf

mf→f

といった具合。(fはそのままですね)

書かれている場所は全く同じです。

クレッシェンドなど他の記号も、同じ位置に書かれています。

曲のフィナーレへ向けて、少し派手に行こう!

といった感じでしょうか。

少し音を大きめに、少し抑揚を大げさに、と意識して弾くようにしました。

いろいろな表現ができる!?

以上、この曲を演奏するうえで私が考えたことをまとめました。

参考になればうれしいです。

それにしてもこの曲、他の方の演奏を聴くと、いろいろな弾き方がされています。

例えばA楽節の後半部分。

私はすべて音を切って演奏しましたが、滑らかに弾いている方もいます。

B楽節の8分音符部分も。

私はスラーがかかっているようにつなげて弾きましたが、短く切って弾いている方もいます。

使用した楽譜の違いもあるかもしれませんが、どれが正解、どれが間違い、ということではないですよね。

いろいろな方の演奏を聴いて、自分は?ということを考えていくことが大切だなと感じます。

⇩今回の「野原で踊ろう」はこちらの楽譜を使いました。

⇩「野原で踊ろう」が含まれているグルリットの曲集『こども音楽会』は、次の2つの出版社から出されています。

コメント