ロベルト・シューマン作曲「メロディー OP.68-1」を紹介します。

この曲は、シューマンの『子どものためのアルバム(ユーゲントアルバム) Op.68』という小品集の最初の曲です。

音の動きが少なく、メロディーがきれいに紡がれていく曲ですね。

右手と左手の音の重なりで動いているメロディーライン。

このことをきちんと演奏に出していけることが重要だと考えています。

なお、楽譜は『ピアノ小品集1(安川加寿子 編)』(音楽之友社)を使っています。

演奏家でも作曲家でもない私が、演奏するうえで感じたことを書いています。

間違い等が含まれている可能性もあります。

ご理解の上、お読みください。

「メロディー」はこんな曲

「メロディー」は次のような曲です。

| 題名 | メロデイー(Melodie) |

| 作曲者/国 | ロベルト・シューマン(1810-1856)/ドイツ |

| 時代区分 | ロマン派 |

| 調性 | ハ長調 |

| 楽式 | 二部形式 |

| 拍子 | 4/4拍子 |

| 速度表示 | Andante |

小節数は、繰り返しを入れて24。演奏時間は約1分です。

以下に、私が演奏するうえで大事だなと感じたことを書いていきます。

ポイントは左右の音の重なりを意識すること

最も大切なのは、左右それぞれで弾く音の重なりだと考えています。

右手で弾く音、左手で弾く音それぞれに音の流れがあり、その音の重なりが美しいんですね。

これは、対位法的な作りといえるのではないかと思います。

「対位法」というのは、

複数のメロディーが重なり合って1つのメロディーを形作っている

といった作曲技法のひとつです。

かなりざっくりとした説明になっているかと思いますが・・

このことが、この曲「メロディー」の特徴で、演奏するときに最も大切なところだと考えています。

「音の重なり」ってどこのこと?

「音の重なり」とは、具体的にはこのようなことです。

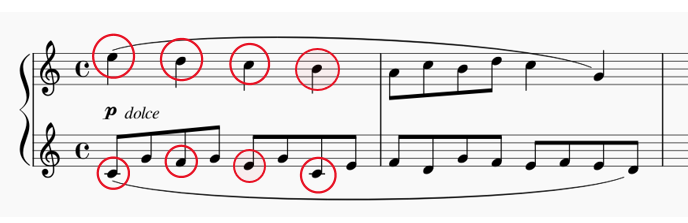

⇧こちらは、「メロディー」の冒頭部分です。

〇で囲った左右それぞれで弾く音がハモっているんですね。

1小節目の左で弾く8分音符は、ドソ ファソ ミソといった具合に「ソ」へ戻っています(最後のドミだけは違いますが)。

このように、いちいち同じ音へ返るような並びになっているとき、

メロディーが隠れている

と捉えることができます。

右手で弾く音は4分音符になっていて、左手で弾く変化する音と同じタイミングで弾くことになります。

そのため、「対位法」のように2つの音の流れがある曲、と捉えることができます。

この2つの音の流れが重なって曲が成り立っているわけですね。

2小節目は、1小節目とは違った形になってはいますが、1小節目から続く左右それぞれの音の流れ、と捉えるのが自然です。

この曲は、全編通してこのような作りになっています。

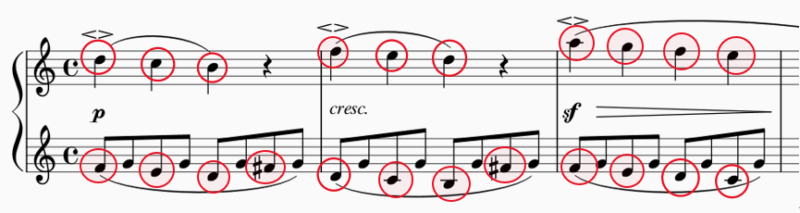

例えばこちら⇩。

B楽節の部分ですが、上に挙げた曲の冒頭と同じ形になっていますね。

このような音の重なりを常に意識して弾くことが、この曲を演奏するうえで最も大切なことだと考えています。

練習は「音の重なり」だけを取り出して弾く

音の重なりを演奏で表現するために、練習段階ではどのようにすればいいでしょう。

それは、まずは自分で感じてみることですね。

自分自身がそれを感じられていなければ、演奏で表すことはできません。

左右それぞれで弾く音を取り出して、その部分のみを弾いてみます。

上に挙げた楽譜の〇で囲った音のみを弾く、ということですね。

その際、2つのことをするとよいと思います。

- 左右それぞれの音の流れを弾く

- 重なり合ったときの音の響きを聴きながら弾く

まずは、左右それぞれの音の流れを弾きます。

それぞれどのような音の動きになっているのかを確認しつつ、味わうということですね。

この音へ向かって下がっていて・・この音の動きは特徴的だな・・

そんな風に、それぞれメロディーとして感じながら弾く、ということですね。

そして、一緒に弾いたときどうなるのか、を確かめます。

音が重なり合って動いていくので、その響きを丁寧に聴くことが大切ですね。

もちろん、重なり合ったひとつのメロディーとしてどう動いているのかも大事。

ここは同じ音程を保って動いているな・・ここは左だけが動くんだな・・

などなど、重なり合った響きを感じながら細かく見ていきます。

こうしたことを行うことで、この曲全体をどう弾こうか、というイメージを膨らませていくことにもつながります。

まとめ 特徴を丁寧にとらえて美しく

この「メロディー」、ダイナミックに音が動くことはなく、静かにしっとりと同じようなメロディーの繰り返しで進んでいきます。

でも、とっても美しい。

譜読みは決して難しくはないですが、美しく弾くことはとっても難しいと感じます。

それぞれのメロディーの流れと重なり合う響きをきちんと出し、静かにしっとりと美しく弾く。

ムズカシ~~

でも、弾きながら自分自身も曲の世界に浸ってうっとりしてしまう・・

満足いくように弾けなくても、それで十分に楽しかったりします。

コメント