楽譜から音楽を読み取っていくためには、音を読むことと同時にリズムを読んでいかなくてはいけません。

音だけが分かっていても、音楽を演奏することはできないのです。

こちらでは、その「リズムを読む」ことに特化して、読み方の基本についてまとめていきます。

⇩こんな方におススメです。

楽譜からリズムを読み取るには、拍子と音符の種類についてきちんと理解しておく必要があります。

リズムが分からないと感じるのは、結局そこの理解がきちんとできていないからです。

なので、ここでは次の流れで進めていきます。

まずは、「拍子」の理解です。

これが無ければ、音符の並びをリズムとして読むことができません。

ただの「音の長さの違い」でしかなくなってしまいます。

次に、「音符の種類」です。

音の長さの違い、についてです。

どの音符はどの長さなのか、音符同士の関係性を表にまとめました。

最後に、実際の楽譜に書かれたリズムを読みます。

「拍子」をもとにして読んでいきます。

拍子にぴったりと合わない付点音符の読み方までを解説します。

この流れで進めていきます。

この内容がリズムを読むための基本です。

これをもとにして、複雑なリズムを読んでいくこともできるようになります。

ぜひ最後までお読みください!

リズムを読むには「拍子」が大事

リズムを読むためには、まず「拍子」についてきちんと知っておかなければいけません。

いきなり音符一つ一つの音の長さの区別からリズムを読んでいっても、読めないわけではないですが、演奏には結びつきません。

つまり、その音符が示す長さどおりに音を出していっているだけでは音楽とはいえない、ということです。

楽譜には、音楽が書かれているのです。

音楽として読んでいくために、まずは「拍子」を理解しなければいけない、ということですね。

「拍子」って何?

では、「拍子」とは何なのか。

4拍子、とか、3拍子、とかいうものだ、ということはすぐにわかるのではないかと思います。

楽譜に書かれている「拍子」は、この⇩五線のオレンジの○で囲った部分です。

読み方は、左から「4分の4拍子」「4分の3拍子」「4分の2拍子」となります。

つまり、それぞれ「4拍子」「3拍子」「2拍子」ということですね。

基本的には、1曲の中で最初にしか書かれません。

曲の途中で拍子が変わることもありますが、その場合は変わる初めの部分に書かれます。

「拍子」は何を表している?(拍子の意味)

「拍子」の書き表し方、読み方は分かった。

というところで、肝心のその意味についてまとめます。

「拍子」とは、時間の流れを均等に区切ったものです。

それを、

4つずつまとめたものが4拍子

3つずつまとめたものが3拍子

2つずつまとめたものが2拍子

ということになります。

では、楽譜に書かれてい「○分の○拍子」の「〇分」というのは何なのか。

分数の分母の部分ですね。

例として、4/4拍子拍子について書いていきます。

4/4拍子とは、1小節に4分音符なら4つ入るという意味です。

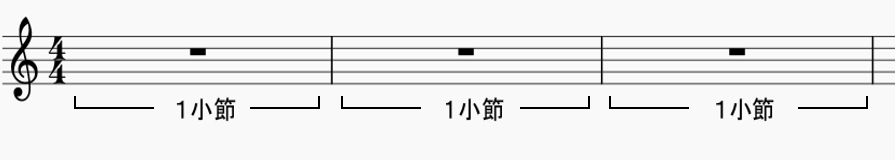

⇩「1小節」とは、楽譜を区切っている線から線までの間です。線は「小節線」といいます。

「4分音符4つ」という拍子のまとまりを、小節線で分けて示しているわけですね。

4/4の分母の方が4分音符を指します。

なので、2分音符を基準とした〇/2拍子や、8分音符を基準とした〇/8拍子といったものもあります。

その中で、もっともよくあり、分かりやすいのは4分音符の「4」が分母に入る拍子ですね。